책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 예술/대중문화 > 예술/대중문화의 이해 > 미학/예술이론

· ISBN : 9788992505369

· 쪽수 : 254쪽

· 출판일 : 2013-12-20

책 소개

목차

아직 못 다한 애도

버드나무의 체온

너무 일찍 가버린 선배 조각가 전국광

허방으로 사라진 아버지

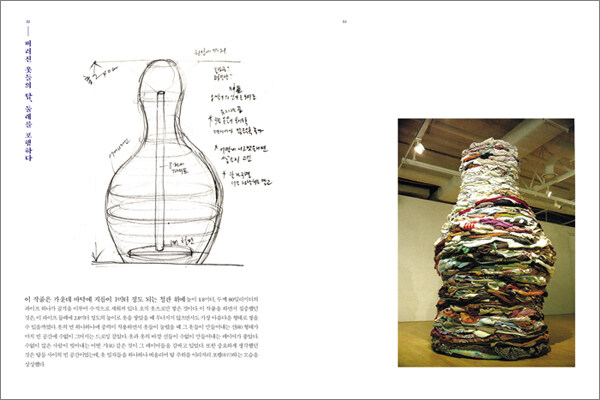

버려진 옷들의 탑, 둘레를 포행하다

농사의 기운

갤러리에 밭-원서갤러리

Stiftelsen 3,14 갤러리

나선형의 밭, 일산 신도시

광화문에 들깨를 심다

전시장 아닌 곳에서

국립극장 계단, 옷 한 켜 돌 한 켜

광화문역 지하도에 옷으로 쌓은 기둥

인사동 육교

통일 전망대-꼬리를 흔들다

훈련원 공원-옷들의 폭포

일산 KT빌딩, 무당벌레

부산 광안리 해변-바람의 주문(呪文)

언니라는 말의 배꼽

옷들의 벽, 팥쥐들의 행진

틈의 속, 언니가 돌아왔다

나는 가상의 딸을 키운답니다-〈가상의 딸 Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ〉

나의 몸, 나의 장소

그 여자의 방,

풀과 털

비니루 방

비닐 장판 바닥에서의 항해

골방 속 물소리

폐경의례

왕십리 찬가

북가좌동엘레지,

난곡의 추억

광화문에서 길을 잃다

고독한 채로 무리를 이룬다-미술인 공동체의 실패와 희망의 단서

미술인회의와 박원식

레드안테나 혹은 득능막망 혹은 아무것도 아님

*변(變)신(身)-이수영

지구 저편의 우정

뒤셀도르프 플랑데갤러리

USF Verftet 레지던시

노르웨이 할머니의 털토시

나르힝겔의 땅, 몽골

울랄라 공공미술

점자 《금강경》

불광천에 물 오르니 미친 흥이 절로 난다

철산동 여섯 개의 계단

헬로, 이름이 뭐예요?

우리집에 왜 왔지, 연희동 볼테르

*암컷 울프의 대칭적 무의식과 그 모험활극-김남수

저자소개

책속에서

왕복달리기 - 대학을 1980년에 졸업한 내가, 지상에서 작업실을 갖게 된 지는 이제 채 10년이 안 된다. 그 전에는 집 거실에서, 베란다에서, 남의 작업실에서, 공장에서 어디서든 공간이 주어지는 대로 닥치는 대로 했다. 그래도 그게 견딜 만했던 것은 저쪽 너머 어디쯤에, 나의 ‘장소’가 있었기 때문이다. 처음에는 그곳이 그저 먼 우주의 어떤 별쯤이려니 했는데 그게 생각보다 가까이 있었다. 금성이었다. 금성은 흔히 새벽에 동쪽 하늘에서 자주 보여 샛별이라고 부르기도 하는데, 저녁에 서쪽 하늘에서 보이기도 한다. 표면은 아주 뜨겁고 건조하다고 한다. 그래서 금성이 더욱 맘에 든다. 난 뜨거운 거 좋고 건조한 거 더 좋다. 금성의 높은 온도 때문에 모든 액체는 끓어서 날아가므로, 금성에는 액체 상태의 물은 없다고 한다.

나는 흔히 새벽에 잠을 깨기 전에 눈을 감은 채, 금성으로 간다. 그러니까 비몽사몽인 상태로 음냐음냐 하면서 간다. 계속 간다. 이윽고 어느 일정한 장소에 왔다는 느낌이 드는 순간, 호흡이 차분해지며 멍하던 감각도 예민해진다. 나는 그때, 가장 명징하게 의식의 한가운데에 있음을 느낀다. 빛나는 것은 더욱 환하게 볼 수 있고 어두운 것은 더욱 어둡게 그 결을 헤아릴 수 있다. 어젯밤까지 해결이 안 났던 어떤 물음들의 답을 단숨에 찾기도 하고, 알지 못하는 어떤 생각들, 평상시에는 감히 상상도 못했던 엉뚱한 것들이 떠오르기도 한다. 어떨 땐 엄마 뱃속 같은 따뜻한 느낌이기도 하고 어떨 땐 허허벌판 같기도 하다. 떠 있는 것 같기도 하고 땅속 깊은 곳 같기도 하다. 매일 바뀌면서도 매일 같은 곳이기도 하다.

난 그곳에 있는 시간이 정말 좋다. 그러나 그곳에 그렇게 오랜 시간을 머무는 건 아니다. 식구들이 깨기 전에 아무도 눈치 채지 못하게 제자리로 돌아오는데, 실패한 적은 없다. 나는 거의 매일 새벽, 그곳에 가고 오는 것을 반복한다. 어떨 땐 대낮에 살짝 갔다 오기도 한다. 이 왕복달리기로, 나는 내 몸으로, 지구와 금성 사이, 그 허공에 수많은 선을 긋는다. 그것이 나의 어떤 ‘리듬’인 것 같다.

버리기 - 처음엔, 책을 내는 것이 바람직하지 않다고 생각했었다. 내 작업은, 대개의 경우 장소 특정적 설치작업이고 영상작업이니, 바로 그때와 그 공간에서 보지 않고 나중에 책으로 본다는 것의 의미를 잘 모르겠다, 시간 낭비다, 자원 낭비고. 여러 모로 타당치 않다는 생각을 했는데, 그러나 생각을 미뤄 놓고 돌아서면, 책을 만들어야겠다는 이런저런 이유가 솔솔 하나씩 떠오르는 것이었다. 막상 쓰려고 보니 너무 긴 세월이라, 무엇보다도 기록이 문제였다. 언젠가 갑자기 다 버린 자료들, 학교 다닐 때 열심히 썼던 작업일지 같은 것, 사학년 때 만들었던 전신상(全身像)이 있었는데 사진이라도 찍어 둘 걸 그랬다! 참, 커다란 보쉬 전동 톱도 있었는데……. 어찌나 무거운지 덜덜덜 나무를 자르려면 이를 악물어야 했던 톱, 그게 결혼 전에 나의 남편이 나더러 ‘작업 열심히 하라’면서 선물로 사 준 것인데 미끼인 줄 알면서 덥석 물었던 그 톱을, 첫 번째 개인전 이후에는 거의 쓸 일이 없어서 작업실 옮길 때마다 끌고 다니는 것이 어느 날 부질없다는 생각이 들어, 버렸던 것이다. 그런데 웬걸, 이 쓰기 작업은 나에게 무언가를 더 버릴 것을 요구했다. 어떤 생각은 문맥상 버려야 하고 어떤 이미지는 좋지만 너무 용량이 떨어져서 버려야 하고 오늘은 이걸 버리고 다음날은 저걸 버리고…….