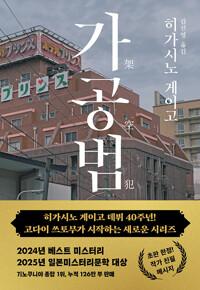

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 소설/시/희곡 > 시 > 한국시

· ISBN : 9791191201482

· 쪽수 : 160쪽

· 출판일 : 2023-07-10

책 소개

목차

■ 시인의 말

■ 서문: 시조時調의 꽃밭에서

제1부 고향 서정

향수鄕愁

그리움

고향 서정抒情

신춘 유감新春遺憾

부정父情

낙영산落影山

꿈길

사모곡 ․ 1

사모곡 ․ 2

사모곡 ․ 3

사모곡 ․ 4

뚝섬 포럼

어머니

봄날은 수채화

보너스

어버이날에

산 비山雨

낙화암

순례길

탄금대

제2부 내 마음의 정원

할미꽃

울 할머니

내 마음의 정원庭園 ․ 1

내 마음의 정원 ․ 2

내 마음의 정원 ․ 3

군자란

이끼

섬진강

태풍 매미

아름다운 세상

설국雪國

눈 내리는 밤에

등목

다람쥐

민들레꽃 ․ 1

찬양讚揚

비아 돌로로사

갈릴리 호숫가에서

청목련

도담삼봉

개미

제3부 미완의 여백

사월엔

미완未完의 여백

사월이 오면

신호등

인연

가는 해

세월

우포늪 연가

달맞이꽃

연꽃

포구와 아낙

리더십 P

가을

단풍

용문산 은행나무

쌍계사

함박눈

동해안

신립 장군

겨울 파도

들꽃

제4부 카이로스와 시인

흔적

카이로스와 시인

새해엔

시상詩想

산 비둘기

불꽃

무시로

불나비

시심詩心

연단鍊鍛

운명

사색

잡초

점點

탐욕

미라

허욕虛慾

나목裸木

바람

폼페이의 원혼

제5부 사계의 미학

춘설春雪

복수초福壽草

백매화白梅花

이른 봄날에

봄이 오는 길목

진달래 꽃

축제祝祭

목 련

오월의 숲

장미

바겐세일

폭염

단풍 신부新婦

가을 단상

늦가을

코스모스

가을 소리

연민憐憫

계절季節

눈길을 걸으며

제6부 반전의 꿈

반전反轉의 꿈

얼룩진 봄

구직자

공공의 적

우이령 길

불공정不公正

연鳶

유전자

의혹

탈북민

증언

팔당댐

민들레꽃 ․ 2

폭설 경보

월정리역

낮달

대리 代理 전

업보 業報

대는 大 은공을 기리며

심혼 心魂의 울림

평 설: 사색과 묵상의 길을 탐색하는 시객

저자소개

책속에서

▪서문

시조時調의 꽃밭에서

김흥열(한국시조협회 명예이사장)

먼저 우성훈 시인의 시조집 『카이로스와 시인』 상재를 축하드린다.

시인은 오랫동안 작품활동을 해왔지만 이번에 상재되는 시조집이 첫 번째인 걸로 알고 있다. 그래서 많은 독자의 관심과 시선이 집중될지도 모르겠다. 시인은 대기업에서 한국경제사에 길이 빛날 선진국으로 진입하기까지 그 한 축을 담당해 온 분이고, 퇴직 후에는 시조에 남다른 애정과 관심을 두고 (사)한국시조협회가 탄생하는 과정에서 중추적 역할을 해온 분이시다.

시인의 인품 또한 작품만큼이나 중후하다. 인자하고, 겸손하며 후덕하다. 시인은 지금까지 어느 한순간도 시조협회에서 아웃사이더(out sider)가 된 적은 없었다. 오직 (사)한국시조협회의 창립 정신을 구현하고자 고민하고 노력해온 분으로 앞으로도 협회 발전에 크게 기여하리라 믿는다.

우리는 왜 해묵은 유산인 시조를 지으려 하는가를 생각해 본다. 시조는 어떤 가치를 가지고 지니고 있기 때문일 것이다. 일반적으로 가치價値라 함은 공동체를 이루고 있는 사람들이 어떤 대상에 대하여 추구하는 감정 체계라 할 수 있는데 이는 사회적, 정치적, 경제적, 문화적 측면에서 선과 악, 옳고 그름, 아름다움 등을 결정하는 행동 방식이 된다. 이어령 박사의 말을 빌린다면 “문화는 우리 민족이 가지고 있는 몸과 마음의 기호”라고 했다. 그러므로 시조는 우리의 전통문화 중 하나로, 배달 민족만이 가지고 있는 아름답고 순박한 감정을 엮어내서 독자들이 어깨춤이 절로 일어나게 하는 하나의 기호라고 할 수 있을 것이다.

청구영언의 발문跋文을 쓴 흑와黑臥 정래교鄭來僑(1681~ 1759)는 “노래를 글로 표현하면 시詩가 되고 시를 관악기와 타악기에 올리면 노래가 된다. 노래와 시는 본디 같다.”라고 했다.

위 글에서 나타난 대로 시조時調는 노래의 옛말이다. 이 노래는 일정한 틀(격식 또는 형식)이 있어 이를 벗어나면 시조로 인정받지 못하였다. 사설시조가 나오기 전까지는 그랬다.

이제 이번에 상재되는 작품 중에서 몇 편을 골라 시인의 심중에 일고 있는 노래를 들어보고 시인의 정신세계를 들여다보고자 한다.

산하山河를 / 다 태울 듯 / 극심한 폭염 속에 //

의연히 / 침묵하며 / 견뎌온 풀과 나무 //

그 아픔 / 안으로 삭혀 / 곱게 곱게 물 들었네

「단풍」 전문

이 작품은 음수의 배열이 3.4.3.4, 3.4.3.4, 3.5.4.3으로 정형 시조의 전형典型이라 할만하다. 이런 엄격한 틀 안에서 초, 중, 종장의 독립성, 연결성, 완결성을 이루어낸다는 것은 말처럼 쉽지 않다. 단수 한편을 통하여 화자는 독자에게 무슨 말을 하고 싶은 것일까?

우리 눈에 보이는 단풍은 그 색깔이 고와 ‘아름답다’라는 표현을 사용하고는 있지만, 그 내면을 들여다보면 한 생명체의 말 못 할 ‘아픔’이 배여 있는 것이다. 찌는 듯한 폭염의 바다를 건너온 그 목숨은 우리의 눈으로는 도저히 읽어 낼 수 없는 영광과 성공의 시대를 끝내고 지금부터는 자의와는 관계없이 타의에 의해 고통을 받고 있으며 치솟는 분노와 혈압의 상승으로 벌겋게 달아오른 고통스런 모습을 보면서 우리는 아이러니(irony)하지만 아름답다고 찬사를 보낸다.

그러나 시인은 나뭇잎이 아픔을 불평하는 것이 아니라 오히려 그저 묵묵히 안으로 삭인다고 했다. 단순히 계절의 변화에 따른 아름다움이 아니라 안으로 삭혀냈기 때문에 더욱 곱게 물들였다고 한다. 아픔을 삭이는 이유는 내년이라는 희망의 계절이 또 오기 때문이다. 우리 역시 일시적 고통을 극복해 내고 나서 언젠가는 화려한 성공 신화를 만들어 낼 수 있다는 적극적 사고로 희망을 품어야겠다.

유월이 / 숲을 깨워 / 빗질하는 아침나절 //

새빨간 / 장미꽃이 / 햇살을 털고 있다 //

잎새로 / 가시를 감추고 / 요염하게 웃고 있네

「장미」 전문

이 작품은 독자의 시선을 끌 만하다. 몇 군데 낯선 표현이 그렇다. 12달 중에서 왜 하필 유월이 숲을 깨워 빗질하는가? 그 이유는 무엇일까? 6월은 녹음이 우거지기 시작하는 본격적인 계절이며 장미의 계절이 되기도 한다. 햇살에 반사되는 모습을 단정하게 빗질하는 여인의 모습에 빗댐으로써 시적 묘미를 더해 주려는 화자의 의도가 깔려 있다. 그런데 중장에서는 장미가 오히려 그 햇살을 털어내고 있다고 표현한다. 장미의 화려한 모습에 햇살마저 밀려난다고 생각한다. 반사되는 빛을 털어낸다고 표현함으로써 시의 맛을 극대화한다.

똑같은 햇살이지만 하나는 ‘빗’이 되어 아침을 장식하고 다른 하나는 장미가 털어내는 ‘빛’이 된다. 이런 장미의 오만함이 종장에서 드러난다. 가시를 감추고 요염하게 웃고 있는 장미는 아마도 까칠한 여인을 연상케 하고도 남는다. 마찬가지로 모두가 그런 것은 아니지만 사람도 출세하거나 재력을 지니게 되면 겸손하기보다는 오히려 그 권력을 남용하려 드는 사람이 더 많은 것도 부인하기 어렵다. 요즘 말로 가진 자의 갑질로 대변되기도 한다.

매몰차게 / 몰아치는 / 혹한이 닥쳐와도 //

메마른 뿌리에서 / 새싹이 돋아나듯 //

기어이 / 자유를 찾는 / 맥박 소리 요동친다

「탈북민」 전문

이 작품은 독자의 가슴을 아프게 한다. 인간에게 있어서 ‘자유’란 무엇인가? 인간은 자연의 일부분이지만 그 본질은 영혼이다. 영혼은 변화하는 세계 속에 있는 것이 아니라 불변하는 이데아(Idea)를 추구한다.

탈북인들은 왜 그 험난한 역경을 마다하고 그 사회를 벗어나고자 했을까? 그것은 바로 ‘자유’ 때문이다. 민주주의의 기본 이념은 자유와 평등을 바탕으로 한다. 인간이 자신의 판단과 의지에 따라 선택하고 행동할 수 있음을 뜻하며 사회 공동체 안에서 타인을 존중 배려하는 가운데 간섭이나 구속 없는 자아실현을 목적으로 한다.

혹한을 견디어 내는 나무에 빗대어 탈북민을 말하고 있는데 보조관념만으로 짜인 작품이다. 혹한이 지나면 봄이 오듯이 탈북민들은 오직 자유의 세상에서 자아를 실현하고 싶은 욕망에서 탈북을 결심하게 된다. 그들의 핏속에는 한겨울에도 얼지 않은 뜨거운 욕망이 돌고 있을 것이다. 작가의 자연주의 철학과 인간 중심의 사고가 잘 나타난 작품이다.

찬 바람 몰아치는 골목길 어귀에는

전봇대 전단지가 각질처럼 벗겨지며

취한 듯 비틀거리는 사람들이 웅성인다.

흉흉한 소문들로 온 땅은 뒤덮이고

기름진 위선자들 악취 나는 선동 속에

거짓은 의혹을 쌓고 우울증만 더해간다.

인내의 한계점은 시시로 다가오고

절망의 두려움이 목구멍을 조이는데

계기판 경고 수치는 비상등을 번쩍인다.

광장의 저 함성을 새도록 베고 누워

허리끈 동여매고 해산날을 손꼽으며

하얗게 지새는 심회心懷 불면증만 더해간다.

「구직자求職者」 전문

이 작품은 우리사회의 현상을 잘 표현하고 있다. 첫수 중장 ‘전봇대 전단이 각질처럼 벗겨지며’는 가슴을 아프게 한다. 참담한 사회상을 토해내는 웅변처럼 그 울림이 크다. 국가의 존재는 국민을 편하게 하고 잘 살게 하는데서 나타난다. 봉건사회 같은 절대 왕조에서는 백성은 자유가 없고 오직 충성과 복종만을 강요받는다.

그러나 국민이 주인이 되는 사회체제에서는 누구나 원하면 일 할 수 있는 권리를 누려야 하는데 현실은 그렇지 못하다.

봄철만 되면 상아탑에서 몰려나오는 수많은 고급인력이, 먹을 것을 찾아 강가로 모여든 누우 떼를 연상케 한다. 또 연말만 되면 명예퇴직이라는 허울 좋은 명분 앞에 강제로 직장을 빼앗긴 수많은 가장들의 고뇌를 누가 관심 있게 봐줄 것인가. 어느 하나 간과할 수 없는 참담한 사회상이 현실 세계가 안고 있는 현상들이다. 그래서 화자는 넷째 수 종장에서 “하얗게 지새는 심회 心懷 불면증만 더해간다.”라고 그 답답한 심정을 토해내고 있다.

4수로 된 연시조이면서도 수마다 독립성을 유지하고 있으며 각 수는 초장 중장 종장이 독립성과 연결성 완결성을 완벽하게 구현해 내고 있다. 말하자면 시조에서 요구하는 형식을 매우 엄격하게 유지한 작품으로 연시조의 모범 답안이다. 어떤 이들은 연시조를 잘못 이해하고 각 수 종장 말미를 연결어미로 마감하거나 자유시를 추종하듯 미완결의 명사형으로 끝내기도 하지만 이는 잘못된 작법이다.

지금까지 122편 중에서 단편적으로 몇 편을 살펴보았다.

우성훈 시인은 시조의 정체성을 잘 이해하고 이를 반드시 실천함으로써 전통 시조의 맥을 그대로 살려내어 계승 발전시키는 시인임이 틀림없다.

앞으로도 작품의 질적 성장은 물론이고 협회의 발전 내지는 시조의 발전을 도모하여 세계화에 크게 기여할 것으로 믿어 의심치 않는다.

다시 한번 시조집 『카이로스와 시인』 상재를 축하드린다.