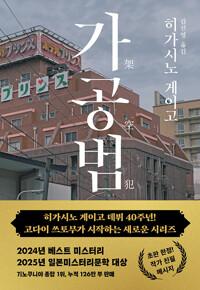

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 소설/시/희곡 > 한국소설 > 2000년대 이후 한국소설

· ISBN : 9788943103743

· 쪽수 : 336쪽

· 출판일 : 2010-08-31

책 소개

목차

봄눈

숨어 있는 방

길을 찾다

신 고려장

못난이 인형

그림자 연극

즐거운 나의 집

바람의 약속

해설 _ 길을 찾아서 _ 정호웅(문학평론가)

작가의 말

저자소개

책속에서

하긴 미움은 그리움의 다른 말일 수도 있다. 정직하게 말한다면 어머니와 네가 나를 부르지 않았어도 오히려 내 편에서 늘 너희를 기다려 왔다. 그 기다림을 너희에게 행여 들킬까 봐, 그러고도 버림받는다면 더욱 비참해질 것 같아서, 너희의 부름을 더 매정하게 외면했던 것이었다. 어머니가 가고 없다 해서 너희가 내 마음에서 사라지지는 못할 것이다. 그래서 너희가 미운 것이다. 사랑할 수 없는 사람을 내가 사랑하고 있다는 사실이 분해서. (중략)

어느새 눈은 샛길로 찾아와 빈가지 위에 다시 퍼붓고 바람은 그것들을 날려 가까스로 서 있는 수목들을 헐벗기고 눈은 수려한 꽃으로 태어난다. 길이란 길은 몽땅 눈 속으로 사라져 버렸다. (중략)

어느 사이 너도 나도 세상의 풍진이 말끔히 지워진 눈밭으로 나와 서 있다. 그리고 천형처럼 온몸에 눈을 받는다. 눈이 물로 녹아 살 속으로 파고든다. 형부가 오신대? 마침내 네가 묻는다. 형부? 형부, 너에게 스스럼없이 나오는 호칭이 나에게는 사뭇 낯설다. 길이 온통 눈에 묻혔는데 오실 수 있을까? 너의 시선은 이미 사라져 버린 길 쪽 멀리에 가 있다. 옆모습을 보이는 너의 속눈썹에 내려앉은 눈이 그대로 이슬이 되어 눈 안으로 방울방울 모아든다. 그 모습이 아름답다. 슬픔도 사랑하면 아름다울 수 있을 것 같다. 다시는 내 불행으로 너를 괴롭히지 않아야겠다는 생각이 든다.

_ <봄눈> 중에서

“난 말이야.”

빈 하늘을 올려다보았지만 허전한 하늘 자락 어디 한 곳 눈길 머물 곳을 찾지 못하고 헤맸다. 난 말이야, 날마다 이혼을 생각해. 매일 사표를 쓰고 싶은 샐러리맨처럼, 하는 말이 벌써부터 내 입가를 맴돌고 있었다. 사실상 나는 먼 피안의 세계를 그리워하듯 이혼을 꿈꾸어 왔다. 그러나 꿈은 그저 꿈이었을 따름이었다. 지호가 예고했던 대로 결혼은 상품 고르기가 아니었다. 분명히 나는 최상의 선택을 했다고 믿었는데 아니었다. 오히려 최하 쪽에 더 가까웠다.(중략)

“문제는 나무꾼이 아이 셋을 낳을 때까지는 날개옷을 내주지 말라는 사슴의 경고를 무시했기 때문에 발생한 거야. 날개옷은 여자의 자아야. 날개옷을 되찾는 순간 선녀는 자아를 되찾은 거야. 여자가 자아를 앞세우기 시작하면 남자에 의해 주도되는 결혼 생활이 불합리하게 느껴지기 시작하지. 그러나 아이를 셋 이상 낳게 되면 여자는 꼼짝없이 남자에 의해 단련될 수밖에 없어…….”

가정 안에 예속되어 살아가는 여자에게는 그 틀에서 뛰쳐나가고 싶은 자아의식이 잠재되어 있다고 했다. 그 자아를 잠재워 주는 게 바로 모성 본능이다. 아이가 둘이 될 때까지만 해도 여자는 자기 혼자 힘으로도 그 아이들을 키울 수 있다고 생각한다는 것이다. 여자의 양팔로 아이를 감쌀 수 있기 때문일 거라고 했다. 그러나 아이 셋이 되면 자기 힘만으로는 아이를 다 포용할 수 없게 된다. 결국 자아보다 강한 모성은 여성 자신을 포기할 수밖에 없다는 것이다.(중략)

우울증에 시달리던 어느 날 나는 오피스텔 하나를 샀다. 내 방이 필요했다. 네 벽이 나를 품어 주고 천장이 비바람을 가려 줄 방 하나면 족했다. 남자에게 집이 부담 없이 어질러 놓을 수 있어서 편한 곳이라면, 남자에게 항상 정돈된 환경을 제공해야 하는 여자에게 가정은 남편이라는 상사를 모시고 있는 직장이 되는 것이다. 주부라는 것이 직업일 수 있다면 집은 여자의 직장일 터였다. 직장 안에서 자유로운 사람은 없다. 나에게는 마음 놓고 어질러 놓을 수 있는 집, 즉 나 자신만의 방이 없었다. 그 사람과 둘이 사는 집에도 방은 넘치게 있었다. 그러나 집 안에 들어가면 나는 그에게 감금당한 느낌이 들었다.(중략)

나는 시간만 나면 그 방으로 갔다. 그 사람에게는 운동을 다니는 걸로 해 두었다. 싱글 침대 하나, 베개 하나, 암체어 하나, 찻잔도 하나. 그렇게 하나씩 장만했다. 오직 나 자신만을 위해서. 아무도 그 방에 들여놓지 않을 작정이었다. 아들의 사진조차도 걸지 않았다. 대신 그림을 걸었다. 하얀 캔버스 귀퉁이에 검은 물감으로 그려진 배 한 척이 어디론가 떠날 준비를 끝내고 있었다. 오디오도 사고 조명도 다시 하고 벽지도 따뜻한 색깔로 바꿨다. 크림색 카펫도 깔고 같은 색 커튼도 쳤다. 처음으로 내 마음대로 살림살이들을 선택할 수 있었다. 전화만 놓지 않았다.

그 방은 나만의 섬이었다. 쓸쓸할 때 슬며시 찾아가 소리 높여 울 수 있고, 숨을 수 있는 철옹 벽이 둘러쳐진 성이기도 했다. 진공청소기를 요란하게 돌려서 사람 사는 소리를 흉내 내보고, 벽을 물끄러미 바라보고, 벽과 정면으로 마주하고, 잠자고, 책 읽고, 책 속에 나오는 남자들을 그리워하고, 연애하고, 섹스도 했다. 남편에 대한 배반은 상상만으로도 황홀했다.

현관문만 잠그면 완벽하게 나 자신이 살아 숨 쉬는 공간이 되었다. 신통하게 잠이 오기 시작했다. 쏟아지던 비가 갑자기 그쳤을 때처럼 우울증도 걷혔다. 하루 종일 운동을 하니까 잠이 잘 온다고 나는 그 사람에게 연막을 쳤다.

_ <숨어 있는 방> 중에서

사실 자식에 대한 사랑이라는 것은 혁명을 도모하는 장군처럼 대단한 사명감이 필요한 것이 아니었다. 세상 사람들이 흔히 세우는 생의 거창한 목표란 애초에 허상이다. 삶에는 마침표가 없듯 가족 관계도 끝이란 없다. 일상은 늘 한번 일어난 일의 연속일 수밖에 없으니까. 그러니까 결과도 없다. 살아 있는 것들은 살아 있는 한 세월의 등에 떠밀려 살아가게 되어 있다.

좀 더 가벼워져야겠다. 나무 한 그루를 기르는 마음 정도로. 깃털처럼 가볍게. 그러나 물처럼 자연스럽게 마음 안에서 흐르는 사랑으로 바꾸어 가야겠다. 무거우면 안 되는 것이 사랑이었다. 버겁지 않게. 이제 또 아이와의 지루한 싸움이 시작될 것이다. 그 싸움 또한 그 애와 나의 사이에 예비되어 있던 삶의 일부가 아닐까?

_ <길을 찾다> 중에서

![[세트] 고양이 파견 클럽 1~2 세트 - 전2권](/img_thumb2/K052031545.jpg)