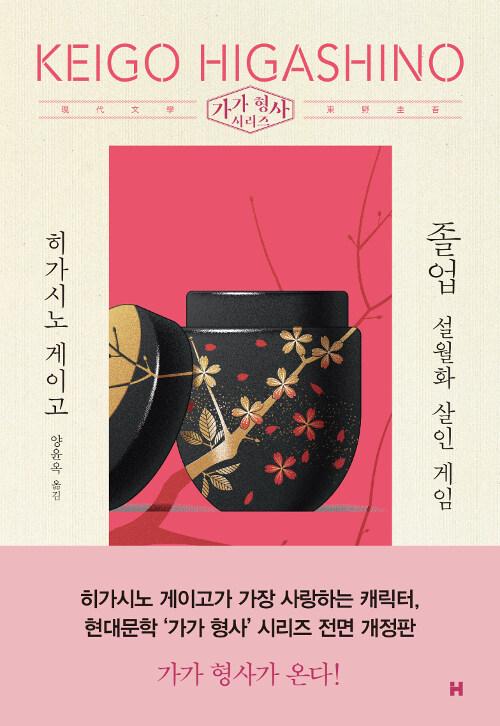

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 청소년 > 청소년 인물

· ISBN : 9791189171360

· 쪽수 : 164쪽

· 출판일 : 2021-12-31

책 소개

목차

머리말

제1강 시골 사람들

들병이

<소낙비>: 들병이 이야기•1

<솥>: 들병이 이야기•2

<산골 나그네>: 들병이 이야기•3

<총각과 맹꽁이>: 들병이 이야기•4

<안해>: 들병이 이야기•5

<가을>: 들병이 소설•6

<만무방>: 농촌 만무방•〮〮1

김유정 소설의 현장 분류

<금 따는 콩밭>: 농촌 만무방•2

<노다지>: 광산촌 만무방•1

<금>: 광산촌 만무방•2

동심의 세계

<봄⸱봄>: 아름다운 사람들•1

<동백꽃>: 아름다운 사람들•2

제2강 서울 사람들

따라지

<봄과 따라지>: 서울 따라지•1

<따라지>: 서울 따라지•2

<두꺼비>: 박녹주 이야기•1

<야앵>: 서울, 아름다운 사람들•1

<땡볕>: 서울, 아름다운 사람들•2

<형>: 자전적 소설(나)

김유정 해설

김유정 연보

한국사 연표

저자소개

책속에서

소설은 ‘소설 세계’라는 것이 따로 있다. 소설은 이야기니까 그것은 ‘이야기 공간’이라고도 한다. 소설은 현실의 모방이라고 하지만 소설 세계가 곧 현실 세계는 아니다. 지금부터 우리는 우리의 현실 공간을 떠나 <소낙비>의 이야기 공간속으로 들어가는 것이다. 방금 읽은 <소낙비>의 첫 단락은 ‘이야기 공간’의 첫 장면인 셈이다.

<소낙비>에서 ‘소설 세계’ 또는 ‘이야기 공간’이란 무엇인가?

그것은 멀리 ‘하늘’에서부터 시작된다. 하늘에는 검은 구름이 모여든다. 비가 올 것같다. 이 ‘비 한줄기’는 이 소설의 제목이 ‘소낙비’인 점과 함께, 결말에 가서 갑자기 쏟아지는 소낙비 때문에 엄청난 사건이 발생하는데, 이 사건을 ‘예시’한다는 점에서 중대하다. 작가는 이 사건을 미리 염두에 두고 썼기 때문에 처음부터 이쯤에 소낙비를 예시해 둔 것이다. 눈여겨볼 부분이 아닐 수 없다. 그렇지만 ‘햇발’은 아직 마을을 뜨겁게 달구고 있다. ‘짓궂은 햇발’과 소낙비를 연상케 하는 ‘검은 구름’의 교차는 <소낙비>의 계절을 의미한다. <소낙비>의 계절은 여름 장마철이다.

-춘호네 집은 ‘겹겹 산속에 묻힌 외진 마을’이고, ‘듬성듬성 외딴 마을 가운데 안말’이고, ‘거칠어 가는 농촌’이라고 표현되는데, 그게 어떻게 생긴 건지, ‘외딴 마을 가운데 안말’이라면서, 외딴집은 뭐고, 외딴 마을은 뭐고, 또 안말은 무엇인지, 도대체 감이 안 잡힌다니까.

-그건 우리 모두가 평야 지대 다가구 마을에서만 자랐기 때문에 강원도 산골의 취락

구조를 잘 모르기 때문이야. 평야 지대에서 농토를 많이 지니고 사는 사람들은 함께 힘을 합하여 농사를 지어야 하니까 대규모 취락 구조를 이룬다. 거기 비하면 김유정의 마을은 강원도 산골이라 농토가 아주 적거든. 산비탈을 의지하고 사는 사람들이 겨우 자기 집 앞의 논뙈기, 밭뙈기를 갈아먹고 사는 정도야. 그러니 강원도 산골의 취락 구조 또한 산비탈에 의지하고 사는 띄엄띄엄 외딴집일 수밖에. 여기저기 띄엄띄엄 보이는 외딴집들이 모여서 그것들을 마을이라고 하는 거야. 산에서 내려온 춘호 처가 지금 그 외딴집과 외딴집 사이 ‘수양버들이 쭉 늘어박힌 논두렁길’을 가는 거야. 눈앞에는 ‘감사나운 구름송이가 하늘 신폭을 휘덮고, 산 밑까지 내려앉고, 다시 걷히고’, ‘먼 데서 개 짖는 소리’가 한적하다.

<산골 나그네>는 서울살이 이야기가 아니고 실레 마을 이야기라는 점을 나는 지금 말하는 중이다. 짧지만 2년 남짓한 고향 방문을 통해 들병이들의 삶을 발견하고, 서울로 돌아오자 곧 서울살이 이야기를 썼지만 발표도 할 수 없을 만큼 마음에 들지 않자 곧 다시 들병이 이야기를 썼고, 그것이 활자화되는 것을 계기로 그는 잇따라 네 편의 들병이 소설을 쓴 것이다.

김유정은 들병이 소설을 처음 잡지에 발표하고, 들병이 소설로 신춘문예에 당선되고, 초기 주요 작품들도 들병이 소설이라고 할 만큼, 들병이들의 삶은 김유정 소설의 주요 테마가 되었다.