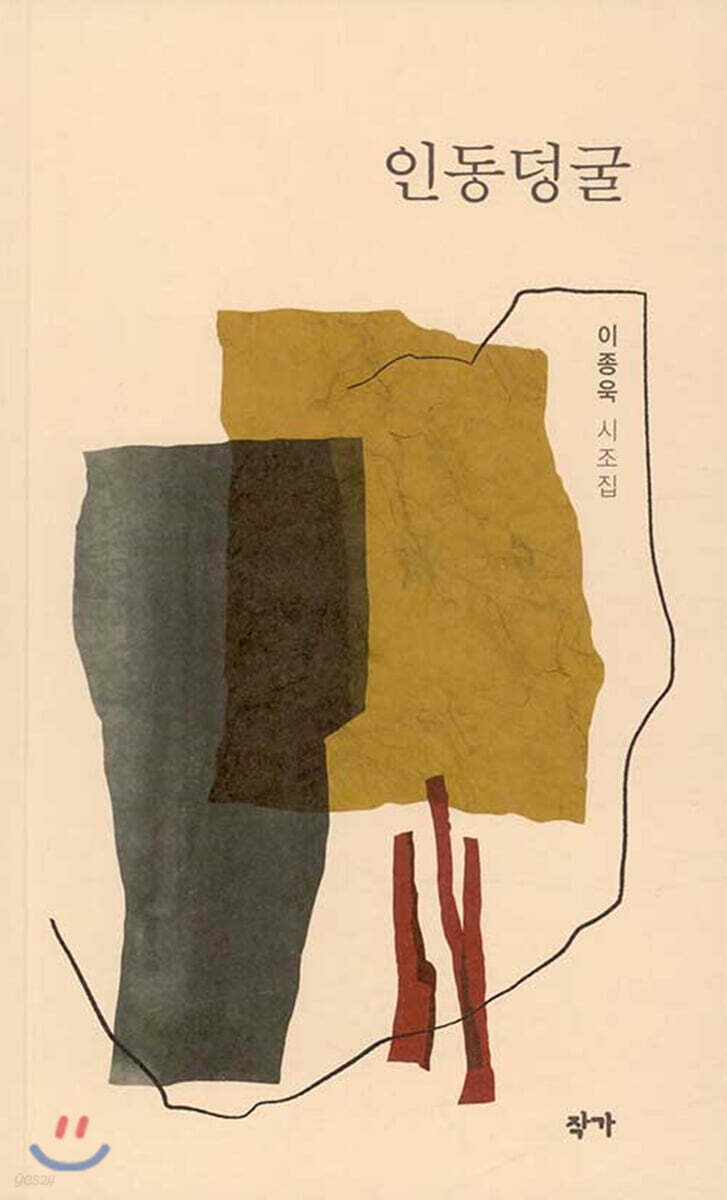

흰색과 검은색 사이 (이종욱 시집)

이종욱 | 북인

8,100원 | 20200430 | 9791165120054

‘풍요로운 마음의 결을 다듬어 거둔 수장고’인 이종욱의 시집

2019년 12월 『문학고을』로 등단한 이종욱 시인이 첫 시집 『흰색과 검은색 사이』를 출간했다. 황인숙 시인은 해설에서 “이종욱은 언어에 재능이 있는 사람이다. 시어들이 단단하다. 그는 자신과 대상을 연결해주는 게 언어라는 걸 잘 알고 있다”고 말한다. 가령 “어두움이란 말을 지나”, 그는 어두움을 느끼면서 어두움이라는 말을 동시에 느낀다. 그의 첫 시집에 꽤 많이 어두움(어둠)이라는 시어가 등장한다. 이종욱 시인은 어둠의 밀도, 어둠의 맛, 어둠의 냄새…, 어둠의 그 모든 질감과 감촉을 어두움이라는 말 속에 담을 줄 안다는 것이다.

시는 마음의 언어, 언어의 마음이라고 적는 순간, 낭비적인 말이라는 생각이 든다. 언어라는 게 마음 아닌가. 이종욱의 시어는 마음과 일치하고, 나아가서 시인 이종욱은 마음과 몸이 하나인 듯 움직인다. 그의 몸은 자연이나 그림 등의 시적 대상을 향하여 활짝 열려 있다. 그의 시에 감각에 관련된 시어가 그토록 많은 게 그 증표다. 시각예술인 그림을 보면서, 그림을 통해서, 그림에 대해서 쓴 시편들에서도 시각은 더욱 적극적으로 시각적이면서 다른 감각 청각, 촉각 특히 후각이 환히 열려 있다.

한여름 무성한 포도 이파리들과 헐떡이는 개의 침 냄새라니. 콧속에 축축이 들러붙는 듯한, 거의 입술을 핥는 듯한, 끈적거리고 비릿하고 들큼한 냄새가 진동한다. 감각들이 언어의 옷을 입고 다가온다. 다음 시어들도 음미해보라. 아름답지 않은가!

“나뭇잎에 매달린 물방울을 얼리는 칼바람/ 한손에 검을 든 무사처럼 달리는 칼바람”(「동장군」), “해가 중천에 떠올랐지만/ 나무에 걸려 그늘이 진 시간”(「등산」), “깊은 밤의 소리에/ 내 마음 묻혀// 저 높은 시계탑에/ 내 마음이 걸린 듯하구나”(「빅 벤」), “하늘이 청명해 눈이 부시는 것처럼/ 구름이 몇 걸음 비틀거린다”(「구름 가는 길」), “한자리의 꿈이 있다면/ 서로의 꿈을 묻는다면/ 아마도 아름답게 피어나는 것// 짙은 물속에 열려/ 녹음은 만개하고/ 짙은 향수 뿜어내는구나”(「삼학도와 포구」), “노래에 얼음 조각이/ 반짝이는구나”(「매미」).

시집 여기저기 차가운 단절감과 외로움과 무력감을 드러내는 시어가 드물지 않지만 시인은 자기 연민에 함몰되지 않고, 인생 대개 그렇다는 깨달음으로 나아간다. 그것은 자기에 갇혀 있지 않고 다른 사람의 삶에도 마음을 쓸 때 생기는 교감능력에서 비롯하는 것이다. 교감의 사전적 뜻은 ‘서로 접촉이 되어 느낌이 따라 움직임’이다. 서로 다른 사람의 세계에 간섭하는 게 아니라 자기 세계가 간섭받아서 기민하게 움직이며 넓어지는 것이다. 교감은 세계관뿐 아니라 세계를 확장시켜 마음에도 넉넉히 여지가 생기게 한다. 시인 마음의 여유가 엿보이는 이런 유머들 어떤가?

“해무가 점점 짙게 깔리고/ 나의 눈에 선글라스를 씌어준다”(「동백섬」), “무더위도 살며시 고개를 든다/ 넌 제발 모른 척해주라”(「여름 이야기」), “작은 구름은 산 따라 엉금, 엉금 기어오르고/ 마치 연세 드신 분처럼 힘겹게 오른다”(「구름 가는 길」), “진득한 땀에 젖어/ 물 빠진 물고기처럼/ 뛰어다닐 땐/ 달콤한 카페모카 한 잔”(「커피 한 잔」)

표제작 「흰색과 검은색 사이」를 보자. 흰색과 검은색이 본원적으로 그렇기도 하지만 거기에 투영된 시인의 마음이 아무 치장 없이 고즈넉이 그려져 있다. 흰색과 검은색, 밝음과 어두움은 완강하게 대극을 이루고 있는 듯하지만, 실은 낮과 밤처럼 둥글게 이어져 있다. 만약 흰색과 검은색이 각기 제가 알고 있는 제 모습만 인정하고 벽을 쌓는다면 둘 사이를 채우는 건 오직 공허, 경직된 공허일 것이다. 시인의 눈에는 흰색과 검은색 사이, 그 공간이 “수많이 켜켜이 묻어난 마음”, 수많은 색채로 넘실거리기에. 이종욱의 첫 시집 『흰색과 검은색 사이』는 그 풍요로운 마음의 결을 다듬어 거둔 수장고다.