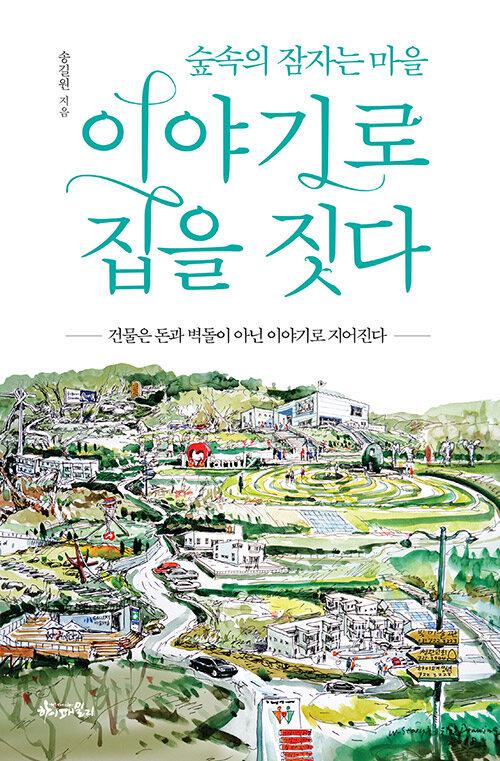

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 종교/역학 > 기독교(개신교) > 기독교(개신교) 신앙생활 > 간증/영적성장

· ISBN : 9791192005157

· 쪽수 : 242쪽

· 출판일 : 2022-06-30

책 소개

목차

글 머리에

프롤로그

[권두 인터뷰] 죽은 자가 웃는 장례_ 김지수

제1장. 이어령, 죽음의 스승이 되다

‘죽음의 스승’의 장례는 이래선 안 되었다

디지로그 장례식은 따로 있다

∙세잔의 사과, 장례에 주제를 담아내다

장례의 품격을 생각하다

그가 남긴 마지막 이야기

제2장. 장례에 대한 유쾌한 반란

디비니티와 디그니티

‘별’스러웠던 장례식

① 추모단의 상식을 깨다

② 장례훈장이 추서되다

③ 장례식의 성차별을 깨부수다

∙ 사자(死者)에 대한 최소한의 예의

④ 슬프고도 아름다웠던 장례식

∙ 왕 할아버지 안녕!

⑤ 메모리얼 테이블이 빛났다

⑥ 내 생애 마지막 기부

⑦ 날마다 울던 분이 이번에는 웃으셨다

⑧ 테스형의 가르침을 따라

⑨ 사소함 속 사소하지 않았던 것들

⑩ 애도의 여정

제3장. 창세기 죽음 수업

성경은 죽음 교본이다

본향을 찾아가는 사람들

나그네 인생의 프롤로그와 에필로그

∙ 병상 세족식

∙ 오! 마이 캡틴

제4장. 눈물에는 눈물이 답

수목장의 세 십자가

마지막 품격

특별했던 안치식

고인을 기억하는 가장 고상한 방식

∙ 봄을 기다리며/ 배웅

제5장. 생애 끝자락에서 버킷리스트

런스 엔젤

인생은 아름다워

∙ 임종 앞둔 환자들 소원은 나들이 _김한수

∙ 캥거루 앰뷸런스와 함께 찾아온 엄마 이영애의 마음

생애 가장 눈부신 하루

부모님과의 고궁 나들이

인생이 여생이 되기 전에

∙ 나의 일상이 누군가에겐 기적

제6장. 안데르센 묘원 이야기

커다란 질문

슬픔 가득한 안데르센 동화나라

여기가 안데르센 ‘국립’ 묘원?

35년 만의 추위라는데… 그들은 미쳤을까?

저희가 잘못했습니다

제가 바로 정인이 양모입니다

첫 번째 어린이 장례

∙ 어린이는 어른보다 한 시대 더 새로운 사람

∙ <365일 어린이재단>이 세워지다

에필로그 | 결혼에는 웨딩플래너가, 장례에는 앤딩 플래너가

발자취

저자소개

책속에서

대형 병원과 상조회사가 ‘고인의 마지막 가는 길…’이란 말로, 고민 없이 단일화한 장례 절차에는 ‘고인의 생애와 애도’가 끼어들 틈이 없다. 정신없는 접객, 조문, 국밥, 관과 수의 선택, 3단 5단 화환이 ‘상조 트랙’ 위에서 맹렬하게 돌아간다.

남은 자들끼리 쫓기듯 치른 이 ‘판에 박힌’ 예식은 과연 누구를 위한 것이었을까. 지금의 염습과 완장, 영정과 수의가 예법에 맞기는 한 걸까. ‘불효자’ 소리는 듣기 싫은 경황 없는 사람들에게 남는 것은, ‘이쑤시개 하나조차도 돈으로 계산된’ 장례 청구서.

‘작은 장례식 운동’을 펼쳐온 국내 최초의 임종 감독 송길원은 말한다. “과도한 제단부터 없애야 합니다.” 그 자리에는 고인의 생애가 요약된 스토리텔링 사진과 유품, 편지 등이 놓인 ‘메모리얼 테이블’이 있어야 한다고.

_권두 인터뷰

알리는 은퇴 3년 만인 1984년, 파킨슨병 진단을 받고 투병 생활을 했다. 애리조나주 피닉스의 한 병원이었다. “상대방을 KO시킬 뿐 아니라 눕히고 싶은 라운드는 내가 정한다”라던 알리도 죽음을 상대할 수는 없었다. 74세에 그는 KO패를 당했다. 장례를 위해 고향 캔터키주로 시신을 옮겨야 했다. 알리의 장례식은 밥 거널이 총괄했다. 그가 임종 감독이었다. 알리의 가족과 측근을 태운 전용기에서 알리의 죽음을 알렸다. 이 모든 시나리오는 장례 매뉴얼을 담은 《더 북The Book》에 들어 있었다. 알리가 직접 계획한 것이었다.

장례의 하이라이트는 8만 8,000장의 장미꽃잎이었다. 꽃잎은 운구 차량을 위한 레드카펫이 됐다(구글에서 “알리 운구차량”으로 검색해보라). 이 역시 플로리스트인 매기 카사로가 기획한 ‘장례 프로젝트’의 일부였다.

한국이라면 어떨까? 장례의향서는커녕 유언도 없다. 영원히 살 것처럼 버티다가 창졸간에 떠난다. 해맞이, 달맞이는 있어도 죽음맞이는 없다. 미국 대통령은 취임 순간 ‘죽음 계획’을 세운다. 대통령 유고 상황은 국가적 재난이기 때문이다. 대통령의 장례는 자신을 선출해준 국민과의 마지막 대화다. 그래서 엄중하다. 나라의 품격이 담긴다. 죽음이 그 나라의 역사가 되고 유산이 된다.

_제1장. 이어령, 죽음의 스승이 되다

장례 도우미의 위세는 어디서나 위풍당당이다. 영정사진을 가리고 관 앞에 서서 손 지휘까지 한다. 그 표정은 비장하기까지 하다.

누구도 관과 유골함(영정사진 포함)을 앞설 수 없다. 유족들도 고인을 앞세워 뒤따른다. 저런 싸구려 의전은 대체 누가 가르쳤을까?

팔뚝에 완장을 채우고 상장(喪章)을 다는 것도 그들이다. 대단한 의식이다. 1969년 <가정의례준칙>은 삼베로 만든 상장을 가슴에 달도록 규정했다. 2009년 <건전 가정의례준칙>에도 상장 조항이 있다. 완장은 끈질기게 살아남았다. 상장이 마치 화물의 짐 꼬리표 같지는 않은가? 일제 시절에 배운 것을 아직도 고집하고 있다. 참으로 희한한 노릇이다. (…)

우리는 꽁꽁 묶는다. 무슨 죄가 그리도 큰가? 그것도 모자라 영정사진에 띠를 둘러 죄수를 만든다. 수인(囚人)의 ‘수(囚)’는 가둘 수다. 파자(破字)해 보라. 죄를 지은 사람은 사방으로 가로막힌 교도소에 가둔다. 인질·포로로 잡아넣었다는 뜻이다. 그게 영정 띠의 상징이다. 그렇게 해서 죽은 자를 또 한 번 죄수(罪囚)로 만들어 만천하에 공포한다. 관도 죄수를 밧줄에 묶어

끌고 가듯 운구한다. 비참하다. 관은 어깨 위로 올려 들어야 한다. 이것이 고인에 대한 마지막 공경의 표시였다. 상여를 메고 나갈 때도 그러했다. 디그니티dignity 즉, 존엄과 품위였다.

_제2장. 장례에 대한 유쾌한 반란

![[큰글자책] 그래도 행복해지기](/img_thumb2/9788967995287.jpg)