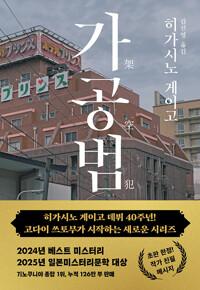

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 소설/시/희곡 > 문학의 이해 > 작가론

· ISBN : 9788964067666

· 쪽수 : 818쪽

· 출판일 : 2011-06-21

책 소개

목차

해설 ······················11

지은이에 대해 ··················16

제1장 보편적 주제

고전미와 현대미 ·················21

<사냥꾼 그라쿠스>의 보편성 ··········26

이승과 저승 사이 ·················30

카프카의 역사적 상황과 개인적 상황 ········37

고전주의의 보편성 ················45

19세기 보편성의 붕괴 ···············49

카프카의 자연주의적 출발점, 그것의 높이기와 낯설게 하기 58

한계의 제거와 법 사이에서의 카프카의 투쟁 ····79

완전한 인식과 책임성 ··············82

보편적 진실에 이르는 길 ·············87

보편적 도덕: 종교적인 것과의 관계 ········102

사유와 존재: 카프카와 하이데거 ··········113

존재와 진실의 치명성 ··············120

문학과 우주의 파국 ···············132

파국의 극복 ··················136

제2장 알레고리와 상징을 넘어서

알레고리와 비유 설화 ··············146

상징 ·····················154

파괴적 의식 ··················159

구체적인 것의 주장 ···············164

사물들의 분노 ·················169

제3장 낯선 사물들과 동물들 그리고 인간의 자아

수수께끼의 형상 오드라데크 ···········179

카프카의 비유 세계의 구원의 기능 ········187

목적에 구속받지 않는 실존: 유년과 노년 ······190

사고의 배후에 숨은 전체성 ············197

노동 세계와 목적에 구속받지 않는 사물들: 블룸펠트의 두 개의 공―작품 내재적 해석의 문제에 대해 198

사물들의 해방의 기능 ··············211

사물들의 치유의 기능 ··············219

사물들의 치명적 기능 ··············220

해방하는 자아로서의 동물 ············222

단편 <변신>의 갑충 ··············228

단편 <학술원에 보내는 보고서>의 원숭이 ····245

<시골 의사> ·················248

<튀기> ····················263

카프카의 단편(斷篇)과 단편(短篇)의 동물들 ····266

회당의 담비 ··················274

동물들의 인식 가능성의 문제: <시골 학교 교사> ·279

순수한 동물 이야기들과 보편성 ··········289

<어느 개의 연구> ···············291

<요제피네, 여가수 혹은 쥐의 족속> 예술의 변호와 비판 319

<굴>과 인간의 자아 ··············329

제4장 객관적 세계의 구축과 구속력이 있는 법

인류의 건축과 천상의 탑의 건축 ··········356

인류의 최고 지도자들 ··············366

유목민들과 자유의 문제 ·············373

제정(帝政)과 역사에서의 절대적 명령의 왜곡 ····377

중재의 시도: 귀족 ···············387

<유형지에서> ················415

제5장 현대의 산업 세계: 장편소설 ≪실종자≫(≪아메리카≫)

현대의 휴식 없는 노동 ··············427

≪소송≫, ≪성≫과 유사한 현대의 중개 기관 ····431

정의와 규율 ··················436

자유로운 유희로서의 기술 ············441

중개 기관과 카프카의 장편소설 ≪소송≫의 문지기 ·443

≪실종자≫와 ≪소송≫에서의 사디즘과 사회적 지배 관계의 왜곡 445

사랑의 왜곡 ···················452

세계와 영혼의 상태로서의 자본주의 ········455

오클라호마 야외극장 ··············458

제6장 법정으로서의 세계: 장편소설 ≪소송≫

죄 개념 ····················481

법정으로서의 삶 ················485

카의 마음의 투영으로서의 법정 ··········490

현세 법정과 최고 법정 ··············491

자유와 세계의 법(<법 앞에서>) ·········493

체포의 의미 ··················499

카와 법정 사이의 이중 의미의 상호작용 ······503

여자들의 역할 ·················510

변호사 훌트에게서 나타나는 종교적 은총의 왜곡 ··517

티토렐리를 통한 해방의 가능성 ·········529

구원으로서의 자기 재판 ·············548

실패한 죽음 ··················549

제7장 인간의 우주: 장편소설 ≪성≫

자유와 구속 사이에서 벌이는 카의 투쟁 ······552

혁명적 행위로서의 토지측량 ···········555

카와 마을 사이의 이중 의미의 관계 ········560

노동자의 삶과 자유로운 실존 ···········567

관리 클람의 프로테우스적 본성 ··········570

죽음의 순간에 도달한 관청: 베스트베스트 백작과 성의 건축양식 573

초개인적인 사랑의 권력으로서의 클람 ·······576

성애의 개인화 ··················579

초개인적인 사랑의 감정 ·············582

초개인적인 사랑과 개인적인 사랑의 갈등 ·····584

클람의 코냑 ··················586

관리와 개인으로서의 클람 ············592

클람과 현세의 사랑의 한계 ············594

죽음과 삶을 의미하는 상징들 ···········597

하녀에서 사회의 귀부인으로: 프리다와 페피 ····604

사회 적응력을 갖춘 부인 ·············607

절망한 여자 ··················611

집단적인 결혼으로의 도피 ············615

개인적인 사랑을 성취하기 위한 프리다의 투쟁 ···618

기혼녀의 우상과 체념 ··············623

여성의 사랑의 체념에 대한 카의 비판: 클람이 중지한 호출 626

관능적 사랑과 개인적 사랑의 충돌 ········628

반성하지 않고 신뢰하는 사랑의 비극 ········637

부조리한 실존 형식으로서의 평범한 시민의 가정생활 639

단정한 여자의 테러 ···············640

카의 조수들과 우주와 사회에서 작용하는 근원적 자연력의 세계 642

자연적인 사랑과 정신적인 요구와의 불화 ······650

아말리아의 절대적 요구 ·············658

관리 뷔르겔과 카의 만남 ············690

비극적 모순의 극복 ···············720

죽을 준비가 되어 있는 카 ············734

소설의 내적 완성 ················753

죽음 속의 삶의 권리 ···············755

부록

프란츠 카프카의 약력 ··············759

텍스트 비평에 관해 ···············769

카프카 문헌 ··················774

찾아보기 ····················807

옮긴이에 대해 ··················817

책속에서

삶을 능숙하게 헤쳐 나갈 수 없는 자는 한 손으로는 자신의 운명에 절망이 조금이나마 침입하지 못하도록 해야 하지만?침입을 막는 것은 극히 불완전하다?다른 손으로는 자신이 폐허 속에서 봤던 것을 기록할 수 있어야 한다. 왜냐하면 그는 다른 사람들과 다르게 보고 더 많은 것을 보기 때문이다. 그는 살아 있을 때 이미 죽었으며, 원래부터 살아남은 자이기 때문이다. 이 경우에 절망과의 전투를 위해서 그가 필요한 것은 두 손과 자신이 소유하고 있는 것밖에 없다는 것을 전제한다”(≪일기≫).

“작가란 인류의 속죄양이야. 작가 덕분에 인류는 죄책감을 느끼지 못하고 원죄를 즐기지. 거의 죄책감을 느끼지 못하고 말이야.”

이 문장의 의미는 다음과 같다. 인간의 삶 전체를, 본래 속박된 모든 영(靈)들을 해방하는 작가는 인류의 모든 죄를 자신이 떠맡는다. 반면 다른 사람들은 작가의 작품을 읽으면서 거의 죄책감을 느끼지 않고 죄를 즐길 수 있게 된다. 바로 이것이 다른 사람들과 자기 자신에 대한 죄다.

카프카에게는 바로 세상의 구원과 그에게 늘 묘사의 대상인 단순한 인간의 구원이 중요하다. 그는 원래 그의 시대에 대해 책임감을 느낀다. 우리가 그의 극도의 고독 혹은 - 단지 겉보기에 - 현실적인 시대의 곤경과 위기를 전혀 포함하고 있지 않은 - 이번에도 단지 겉보기에 - 그의 작품의 복잡한 구조를 고려한다면, 이상하게 들릴지는 모르지만 그는 은폐하지 않고, 시대를 긍정적인 것으로 위장하려고 하지 않고, 바로 자기 시대의 부정적인 것을 적극적으로 수용했다.