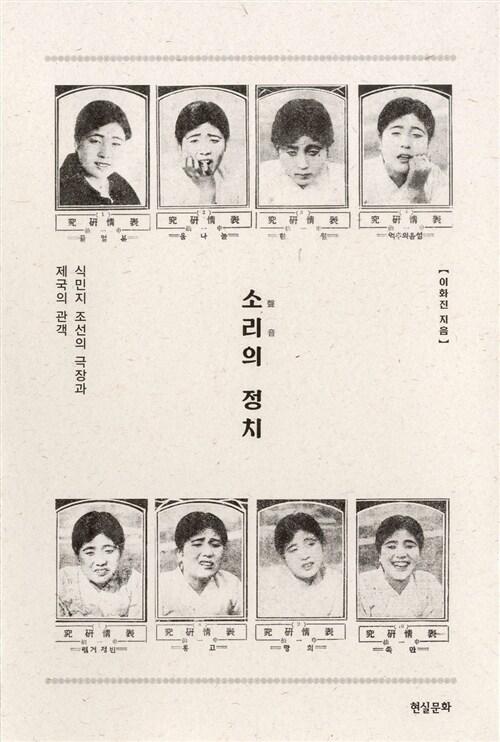

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 예술/대중문화 > 영화/드라마 > 영화사

· ISBN : 9788965641896

· 쪽수 : 380쪽

· 출판일 : 2016-09-01

책 소개

목차

책머리에

1장. 식민지의 극장과 ‘소리’

식민지의 다이글로시아와 조선영화

극장과 ‘소리’에 관한 연구의 궤적

(목)소리와 말의 영화

이 책의 구성

2장. 토키 이행기 극장의 문화적 지형 변화

1. 식민지 극장과 다이글로시아

1 두 민족, 두 언어, 두 극장

2 ‘동족(어) 공간’의 정치적 잠재성

2. 외국 발성영화의 도래와 ‘방문자막(邦文字幕)’의 출현

1 무성영화기 외국 영화의 수용: 과잉 혹은 유연성의 조건들

2 초기 외국어 발성영화의 상영 방식들

3 ‘방문자막’의 출현과 정착

3. 상영의 표준화와 극장의 문화 정치적 위상 변화

1 ‘육성(肉聲)’에서 ‘발성(發聲)’으로

2 ‘동족(어) 공간’의 쇠퇴와 상영의 문화적 지형 변화

3장. ‘발성’하는 신체와 ‘조선영화’의 형성

1. 조선어 영화의 등장과 조선영화 만들기

1 ‘음화(音畵)’로의 재출발

2 조선어 대사로 영화 만들기: 나운규의 시도와 좌절

3 문학과 영화, 그리고 조선영화의 ‘신세리틔’

2. 초기 조선어 영화의 사운드 실험

1 경성촬영소의 토키 토착화 시도

2 ‘사운딩 코리안’: 조선영화의 음악, 노래하는 조선

3 육체와 음성의 사운드 몽타주

3. ‘발성’하는 신체: 목소리와 신체, 그리고 스타덤

1 영화 연기의 제도화 : ‘안면 근육’의 무도(舞蹈)에서 ‘에로큐슌’의 문제로

2 ‘조선적 신체’와 목소리

4장. ‘소리’의 벡터: 제국의 관객을 상상하기

1. 중일전쟁 이후 제국적 영화권의 편성

1 식민지 조선의 양화(洋畵) 통제와 일본 흥행계의 조선 진출

2 조선영화의 일본 이출(移出)과 내선(內鮮) 합작 영화

2. ‘대동아공영권’과 일본어 영화의 기획

1 ‘대동아영화(권)’과 ‘동아 공통어’로서의 일본어

2 ‘조선어 영화’의 기로

3 ‘고쿠고(国語) 영화’와 흐려지는 민족적 신체

3. 조선어 공간의 재편

1 문화의 외부, 이동하는 극장

2 ‘오랄리티(orality/aurality)’의 이중성

맺는말

주(註)

참고문헌

찾아보기

저자소개

책속에서

이 책에서 ‘소리’란, 영화의 ‘사운드’이자 인간의 ‘목소리’이며, ‘말’이고 ‘언어’이다. 사운드, 목소리, 말, 언어를 모두 ‘소리’라고 묶은 것은 식민지의 언어와 미디어 환경에서 발성영화로의 이행이 야기한 변화의 결을 다층적으로 분석하겠다는 포부 때문이다. (…) 테크놀로지의 진보는 우리가 언제 어디서나 같은 것을 공유하도록 이끌어왔지만, 다른 한편으로 낡은 것과 새로운 것, 익숙한 것과 낯선 것, 부상하는 것과 잔여적인 것, 중심적인 것과 주변적인 것 등의 분화와 교차가 전개되었고, 그 틈새에서 새로운 정치의 잠재성이 발견되기도 했다.

식민지 시기에 극장에서 발생한 여러 사태들 중에는 극장의 공기를 금세 불온하게 바꾸어 버린 ‘말’ 때문에 ‘식민지인임’을 자각하게 된 사례가 상당히 많았다. 이른바 조선인 상설관 시대라 할 1920년대부터 1930년대 전반기에 걸쳐 극장에서 가장 많이 발생한 상연/상영 중지 사건은 배우가 검열을 통과한 대본에 적혀 있지 않은 대사를 하였다거나 변사가 불온하게 해설했다거나 하는 것이 그 사유들이었다. 다중(多衆)이 군집한 장소에서 수용되는 연극이나 영화(의 해설)는 한 번 내뱉으면 공기 중에 흩어져버리는 말로 극장을 순식간에 열광의 도가니로 만들 수 있었다.

하나는 관객의 적극적인 참여를 통해 공명을 생산한 <아리랑>의 마지막 장면이 발성영화 시대의 변화된 상영 환경에서는 구현될 수 없다는 것이다. (…) 그렇다고 했을 때, ‘미친 영진/나운규’의 신체가 괴물의 신체로 전환된 것이 의미하는 또 다른 측면은 ‘활극(活劇)’의 실패다. 다른 말로 하면, 그것은 무성영화식 연기의 좌절이다. 활극 스타로서 나운규의 역동적인 신체 연기와 그것이 유발하는 감정 효과는 도덕적 투명성의 순간에 감정을 쏟아내는 멜로드라마적 감수성(melodramatic sensibilité), 즉 동정(同情)의 맥락에 있었다. 반드시 선(善)이 승리하는 것은 아닌 싸움에서, 그는 뛰어내리고, 구르고, 주먹을 휘두르며, 낫을 뽑아들었다. 여기에 음악과 변사의 해설이 수반되어 관객의 동일시와 감정의 극대화를 이끌어낼 때, 극장은 관객들의 유대와 결속의 장소가 되었다. 이때, 행동의 강렬한 변화를 보여주는 표현적인 신체 연기는 무성영화를 작동시킨 중요한 요소였다. 그러나 발성영화에서 이러한 활극적 연기는 과장되고, 우스꽝스러우며, 기괴해 보였다.