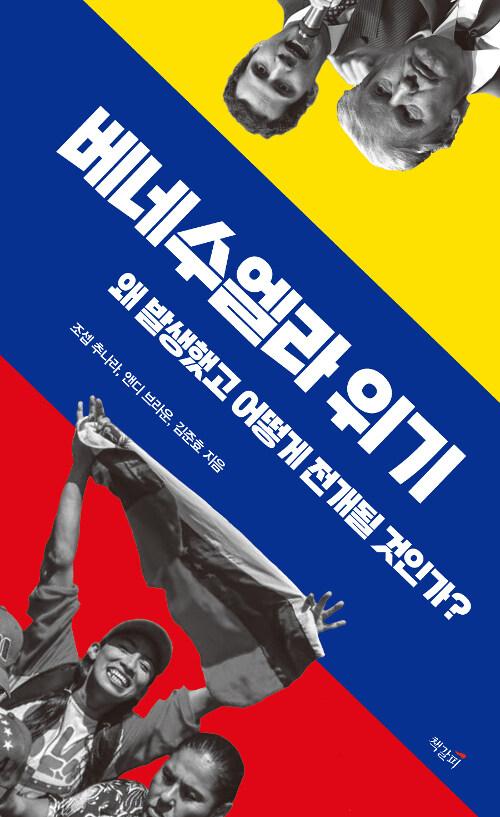

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 사회과학 > 사회사상/사회사상사 > 마르크스주의

· ISBN : 9788979661217

· 쪽수 : 344쪽

· 출판일 : 2017-03-15

책 소개

목차

책을 펴내며

1부 마르크스주의 정치학의 기본 개념

마르크스주의 계급론 _ 조셉 추나라

역사유물론과 계급 _ 제프리 디스티 크로익스

마르크스주의 소외론 _ 주디 콕스

마르크스주의 차별론 _ 애비 바칸

2부 마르크스주의는 차별을 어떻게 설명하는가?

여성 차별 _ 실라 맥그리거

성소수자 차별 _ 콜린 윌슨

인종차별과 이민자 규제 _ 켄 올렌데

정체성 정치 비판 _ 섀런 스미스

후주

참고 문헌

저자소개

리뷰

책속에서

o 계급이란 무엇인가?

마르크스의 계급론은 학계의 주요 이론인 막스 베버의 계급론과 근본적으로 다르다. … 베버 주장의 핵심은 사람들이 소유한 재화, 시장에서의 지위, 직업의 종류에 따라 계급이 규정된다는 것이다. 계급을 이런 식으로 규정하면 직업에 따라 계급이 천차만별로 나뉘게 된다. … 베버는 파편화에 기초해 계급을 규정하[지만] … 마르크스의 개념에서는 사람들을 하나의 계급으로 묶는 요인이 무엇인지가 핵심이다. … 본질적으로 계급은 관계다. … 하나의 계급(특정 계급)은 사회에서 한 집단으로 묶이는 사람들을 지칭하는데, 그 사람들이 사회적 생산 체제 전체에서 어떤 지위에 있냐에 따라 결정되고, 무엇보다 그들이 생산 조건과 맺는 관계에 따라, 그리고 다른 계급들과 맺는 관계에 따라 결정된다. … 요컨대 두 가지 질문을 던져 한 사회의 계급 구조를 이해할 수 있다. 첫째, 누가 누구를 착취하는가? 둘째, 누가 생산수단을 지배하는가?

o 소외란 무엇인가?

소외는 … 인간과 그들 자신의 잠재력 사이의 전반적 간극을 말한다. 계급사회에서 사는 사람은 모두 소외를 겪는다. … 마르크스는 인간 소외에는 몇 가지가 있다고 생각했다. 노동 생산물로부터의 소외, 노동과정 자체로부터의 소외, 계급 사이 또는 계급 내부에 적개심이 만연한 데서 비롯하는 동료 인간으로부터의 소외, 마지막으로 세계를 의식적으로 창조하는 인간의 능력인 인간 본성으로부터의 소외가 그것이다. … 마르크스는 인간의 고통이 자연스러운 것이라거나 피할 수 없는 신의 섭리라거나 인간의 활동 영역 밖에 있는 그 무엇이라고 생각하는 관념에 도전하고자 했다. … 마르크스는 인간이 겪는 고통의 물질적 근원을 이해하기 위해 구체적인 역사적 조건 속에서 인간의 고통을 살펴봤다. 마르크스는 이런 조건에서 비롯한 모순들을 이해했고, 그 속에서 모든 소외가 사라진 세계의 가능성, 즉 인간의 노동이 인류의 잠재력을 확대하는 동시에 자연 세계도 보호하는 방식으로 자연 세계와 상호작용하는 세계의 실현 가능성을 봤다. 마르크스의 소외론이 기여한 핵심 하나는 소외를 역사적 산물로 봤다는 점이다. 따라서 마르크스는 인간이 정치적 민주주의나 법적 평등에서 멈추지 않고 소외에서 완전히 해방될 수 있다고 생각했다.

o 마르크스주의는 차별을 설명할 수 없는가?

마르크스와 엥겔스는 자본주의에서의 차별을 이해하는 데 핵심은 차별이 계급 문제이고 노동계급의 여러 부문을 서로 반목시킨다는 점을 이해하는 것이라고 거듭 주장했다. … 지배계급은 특정 집단에 대한 특정 차별을 부추겨 피억압 계급을 분열시켜야 하는데, 피억압 계급이 단결하면 지배계급의 지배력이 끝장나기 때문이다. … 그러나 마르크스와 엥겔스는 자본주의에서 벌어지는 차별을 이해하는 데서 더 나아갔다. 그들은 계급사회를 통틀어 차별이 어떻게 발전했는지를 고찰했다. … 마르크스와 엥겔스의 기본 입장은 다음과 같이 요약할 수 있다. 지배계급은 자신들의 경제적 권력에 의존하는데, 그들의 경제력은 사회적으로 확립된 실정법으로 뒷받침되고 사회 전체의 생산수단에 바탕을 두고 있다. 이 경제력이 계급 지배의 궁극적 특징이고 결정적 토대다. 그러나 계급사회에서 경제력만 작용하는 것은 아니다. 사상·법률·국가기구 등도 작용하는데, 그 작용 방식은 시기나 구체적 상황에 따라 다양하다. 심지어 생산양식이 똑같은 사회에서도 그렇다. 차별은 계급 지배의 이 둘째 요소의 특징이다. … 마르크스와 엥겔스는 생산과정과 직접 관련 없는 차별의 의미를 축소하거나 깎아내리지 않았고, 오히려 이런 여러 관계들이 어떻게 상호작용하는지, 즉 어떻게 서로 의존하거나 모순을 일으키는지를 이해하고자 했다.