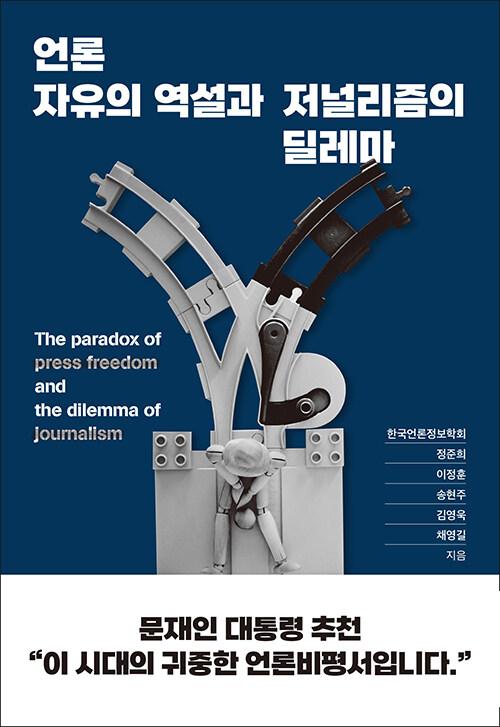

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 사회과학 > 사회학 > 사회학 일반

· ISBN : 9788994606651

· 쪽수 : 302쪽

· 출판일 : 2021-05-07

책 소개

목차

머리말 1991년을 기억한다는 것 5

0. 1987년과 1991년 사이 15

1980년대 말, 한국 사회의 안과 밖 17

1991년의 이미지 정치아 언론권력의 탄생 28

01 1991년 악몽의 서막 39

돌아오지 못한 대학 신입생 강경대 41

강경대 없이 흐른 시간 45

우린 너무 오래 참고 살아왔어 49

정권의 반격, 3당 합당과 ‘공안통치’? 51

악몽의 전주곡, 1987~1991 54

시위자는 끝까지 추적하여 검거한다 56

02 저항, 외면, 침묵 59

잇따른 저항 61

금지당한 애도 63

배후 세력을 만드는 배후 세력들 65

잊거나 잊지 않거나 70

03 돌아오지 못한 젊은 이름들 75

1991년 4월 29일, 박승희 77

1991년 5월 1일, 김영균 84

1991년 5월 3일, 천세용 88

1991년 5월 8일, 김기설 94

1991년 5월 9일, 박창수 97

1991년 5월 10일, 윤용하 105

1991년 5월 18일, 이정순 110

1991년 5월 18일, 김철수 115

1991년 5월 22일, 정상순 120

1991년 5월 25일, 김귀정 125

이름 없고 힘없는 희생은 멈추지 않았다 131

1991년, 그 이름들 135

04 소설보다 이상한 이야기, 유서대필 사건의 재구성 139

“길을 가다 모르는 사람이 뒤통수를 때린 것 같았다” 141

“겁쟁이 위선자 아첨꾼들은 한 해에도 백만 명씩 태어난다” 144

고인이 의도하지 않았던 곤경 151

지금 더 잘나가는 사람들 154

그레고르와 같은 당혹감이었을까? 159

이방인 강기훈 162

“희생자 역할을 맡아 줘” 165

어떤 소망 168

거짓, 위선, 그리고 살아남은 자들 171

1991년의 사법적 현실 174

끝나지 않은 재판, 7년에 걸친 재심 186

아무도 한번도 사과하지 않았다 191

손해배상 청구소송의 실체 196

05 그 후로 오랫동안 돌아오지 못한 사람들 201

1985년 9월 17일, 송광영 203

1988년 7월, 문송면 210

1990년 6월 5일, 김수경 216

1991년 3월, 동우전문대 이야기 221

1991년 11월 7일, 양용찬 227

1993년 9월 26일, 길옥화 231

1995년 3월 8일, 최정환 237

2003년 4월 26일, 육우당 243

2007년 10월 11일, 이근재 250

2013년 4월, 최종범 255

지워 버린 시간, 그 이름들 260

6. 기억하는 사람들 267

맺음말 갇힌 걸까 흩어진 걸까 295

리뷰

책속에서

한국의 현대사에는 1960년 마산 앞바다에 떠올랐던 17살의 김주열로부터, 평화시장에서 근로기준법 책을 안고 화염에 휩싸여 생을 마감한 전태일, 공수부대의 발포에도 광주 도청을 끝까지 지켰던 윤상원의 이름 들이 새겨져 있지만, 5·16 쿠데타로부터 신군부의 집권까지 교활하고 어이없는 반역사적 시간들도 보란 듯이 반복되었다. 20년이 넘게 지나서야 <1991, 봄>이라는 영화를 만들게 되면서 1987년과 1991년 사이의 시간들을 다시 응시했다. 이 글로 써낸 지난한 이야기들은 얼마 지나지 않아 훨씬 깔끔한 문장들로 정리되어 교과서에서도 볼 수 있는 이야기들이 될 것이다. 다만 내가 당시의 자료들을 되짚어 올라가면서, 그리고 촬영을 다니면서 1987년 이후 1991년 직전의 기간 동안 영화를 찍기 전에는 자각하지 못했거나 외면하고 있었던 몇 순간이 있었음을 밝혀 두고자 한다.

1991년 4월 19일 경남대생 정진태와 원광대생 유철근이 경찰이 쏜 직격 최루타에 맞아 뇌수술을 받는 중상을 입었다. 다음 날에는 전남대생 최강일이 KP 최루탄에 맞아 왼쪽 눈을 실명하는 사고가 일어난다. 젊은이들이 자신들이 의도하지 않은 ‘예고된 참사’에 노출되어 있는 동안, 단 한 번의 흔들림도 없던 초강경 일변도의 국가폭력은 등록금 문제로 촉발된 시위에서 숨진 강경대와 안기부의 전국노동조합협의회(이하 전노협) 설립 방해 공작 와중에 의문사한 박창수 노조위원장 그리고 시위 도중 토끼몰이식 진압에 사망한 성균관대 김귀정에 이를 때까지 망설임조차 없었다. 지금 우리가 알고 있듯, 그것은 더 나은 사회를 꿈꾸며 겨우 손을 잡은 약자들의 연대를 찢어 놓는 데에 결국 성공한다.

내가 무너진 것은, 자신의 목소리를 들을 누군가를 막연히 부르는 그의 목소리였다.

“여러분, 여러분.”

30년 전 세상을 떠난 그 철수가 지금의 나를 2인칭으로 반복해서 부르고 있는 것만 같았다. 그렇게 내게 전해진 김철수의 육성을 토시 하나 틀리지 않고 옮기기 위해 듣고 또 들었다.

우리가

여러분께 하고 싶은 말은 여러분도 잘 알 것입니다

앞으로 여러분!

무엇이 진실된 삶인지 하나에서 열까지 생각해 주면 고맙겠습니다.

하는 일마다 정의가 가득 넘치는 그런 사회가 되어 주시기 바랍니다. (하략)