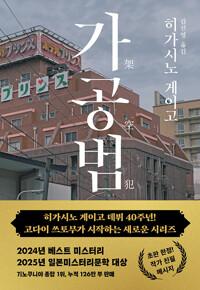

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 소설/시/희곡 > 문학의 이해 > 한국문학론 > 한국시론

· ISBN : 9788989351870

· 쪽수 : 420쪽

· 출판일 : 2006-04-01

책 소개

목차

책머리에 : 세상에서 가장 아름다운 장신구

시인공화국의 정부 - 김소월의 <진달래꽃>

희망의 원리로 - 김정환의 <지울 수 없는 노래>

부조리의 기술학 - 성미정의 <대머리와의 사랑>

사랑과 자유의 변증법 - 김수영의 <거대한 뿌리>

압수된 개인성을 찾아 - 김영승의 <반성>

감각의 향연 - 서정주의 <화사집>

산업화의 뒤꼍 - 신경림의 <농무>

언어의 그림 - 노향림의 <눈이 오지 않는 나라>

전라도의 힘 - 이성부의 <우리들의 양식>

우울한 놀이공원의 환 - 박상순의 <Love Adagio>

민족의 이름으로 - 신동엽의 <누가 하늘을 보았다 하는가>

화사한 폐허 - 황지우의 <새들도 세상을 뜨는구나>

물러나서 풀려나기 - 김경미의 <쉬잇, 나의 세컨드는>

대지와 몸의 상상력 - 양선희의 <그 인연에 울다>

어떤 향수 - 백석의 <사슴>

고단한 마음의 아름다운 행로 - 조은의 <따뜻한 흙>

식물처럼, 식물로서 - 나희덕의 <그곳이 멀지 않다>

식민지 조선인의 기품 - 이용악의 <오랑캐꽃>

탐미의 언어적 한계 - 채호기의 <수련>

음악으로서의 언어 - 김영랑의 <영랑시집>

어른 되기의 어려움 - 이성복의 <뒹구는 돌은 언제 잠 깨는가>

문학적인, 너무나 문학적인 - 황인숙의 <새는 하늘을 자유롭게 풀어놓고>

이야기로서의 노래, 노래로서의 이야기 - 김지하의 <오적>

산인(山人)의 달관, 산인(散人)의 기품 - 정지용의 <백록담>

허공의 시학 - 오규원의 <새와 나무와 새똥 그리고 돌멩이>

타락의 순결 - 강정의 <처형극장>

기억의 감촉으로 - 김수영(金秀映)의 <오랜 밤 이야기>

잃어버린 시간을 찾아서 - 정화진의 <장마는 아이들을 눈 뜨게 하고>

밥과 자유와 평화 - 김기택의 <태아의 잠>

무늬의 생태학 - 이진명의 <밤에 용서라는 말을 들었다>

센티멘탈 저니 - 박인환의 <목마와 숙녀>

밥의 하느님 - 고정희의 <모든 사라지는 것들은 뒤에 여백을 남긴다>

직립인의 존엄 - 김남주의 <조국은 하나다>

저항의 시, 사랑의 노래 - 정지원의 <내 꿈은 방향을 묻는다>

성에의 심리학 - 박형준의 <물속까지 잎사귀가 피어 있다>

제 몸으로 돌아가는 말들 - 이순현의 <내 몸이 유적이다>

뮤즈의 제단 - 한택수의 <폭우와 어둠 저 너머 시>

시간의 압제 아래서 - 최승자의 <내 무덤, 푸르고>

무적자의 댄디즘 - 김종삼의 <북 치는 소년>

불면의 크로노스 - 조윤희의 <모서리의 사랑>

분단의 원공간 - 오장환의 <병든 서울>

풍진을 피하는 법 - 박목월, 조지훈, 박두진의 <청록집>

불안이라는 이름의 레이더 - 조용미의 <불안은 영혼을 잠식한다>

서울 엘레지 - 정은숙의 <비밀을 사랑한 이유>

저묾의 미학 - 고은의 <해변의 운문집>

허기진 생활의 멜로디 - 신현림의 <해질녘에 아픈 사람>

단독자의 노래 - 김현승의 <견고한 고독>

얼음 아씨의 신음 - 김혜순의 <달력 공장 공장장님 보세요>

푸줏간에 걸린 인육 - 이연주의 <매음녀가 있는 밤의 시장>

오래된 미래의 시 - 윤극영의 노래들

시인 소개

저자소개

리뷰

책속에서

김종삼은 외국 이름이나 외래어들을 그려다 붙이며 제 교양이나 취향을 드러내는 데 그치지 않고, 거기 의지해 정서적 확장과 공명을 이뤄내는 데 자주 성공했다. 말하자면 김종삼은 그 고유명사들을 장악하고 있었다. 물론 박인환도 영 뜬금없이 외래어들을 사용하지는 않았다. 그러나 그 박래어들은 향과 육즙이 듬뿍 담긴 상징의 과실로 익히는 데, 박인환은 김종삼에게 미치지 못했다. 그것은 박인환이 누린 생애가 김종삼의 절반에도 이르지 못했다는 사실과도 관련이 있을 것이다.

- 본문 321쪽, '무적자無籍者의 댄디즘: 김종삼의 <북 치는 소년>' 중에서

<Love Adagio>의 화자들은 더러 환각상태에 있는 듯도 하다. 그때 그들은, 마약에 취해, 제가 좋아하는 음악을 들으며, 떠오르는 장면들을 올가미로 낚아채는 이미지 채집광 같다. 그들이 환각상태에서 보거나 '재현'하는 것이 반드시 일차적 현실은 아니다. 그것은 차라리 그들의 기억 속에서 스멀거리는 책, 영화, 그림, 광고, 노래 속의 인물들이나 상황들이다. 그 화자들이 이런 대상들을 '재현'한다고 말하는 것은 옳지 않다. 논리의 실타래를 잃어버린, 차라리 그 실타래를 팽개친 그들은 무의식 깊숙이 자리잡은 제 욕망에 따라 그 대상들을 멋대로 왜곡한다.

- 본문 89쪽, '우울한 놀이공원의 환幻: 박상순의 <Love Adagio>' 중에서

가난한 주정뱅이 룸펜의 입에서 욕설이 튀어나오는 것은 자연스럽다. 그 욕설은 흔히 외설로 이어진다. <반성>의 화자는 욕을 하며 노는 어린애 같기도 하다. 그러나 화자는 배울 만큼 배운 먹물이기도 하고, 현학 취미를 아직은 부끄러워하지 않을 만큼 젊다. 그래서 이 시집에는 연옹지치, 지호지간, 호협활달, 곤옥추상, 빈계호추, 차별침식 따위의 사자성어를 비롯해 그 기원을 한반도 바깥에 둔 '먹물 언어'가 난무하기도 한다. 주정뱅이 룸펜의 욕설과 먹물의 박래언어는 기묘한 콘트라스트를 빚으며 서로 맞물려, 시집 <반성>을 낯선 모더니즘의 공간으로 만든다.

- 본문 50~51쪽, '압수된 개인성을 찾아: 김영승의 <반성>' 중에서