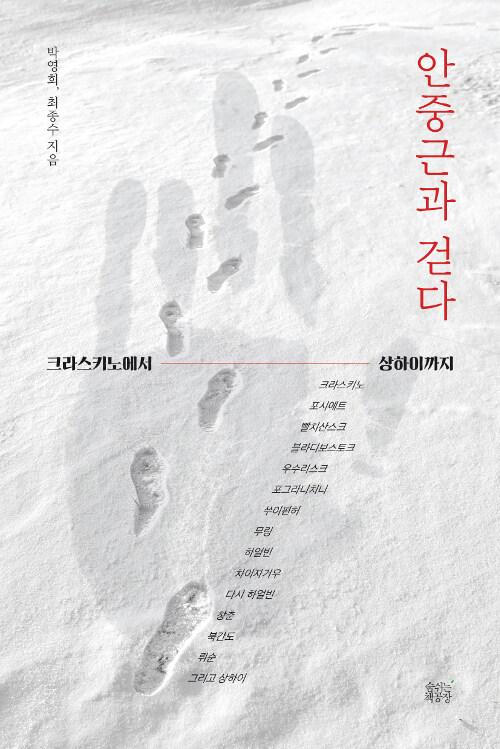

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 사회과학 > 교육학 > 교육 일반

· ISBN : 9788997581870

· 쪽수 : 264쪽

· 출판일 : 2016-03-22

책 소개

목차

두만강 중학교_ 도문시 제 5 중학교 | 강순화, 전금자

유감은 있어도 후회는 없다_ 화룡시 서성진 서성 중학교 | 전길수

나는 인민 교원이 되고 싶었소_ 안도현 조선족 학교 | 전문혁, 림명자

대과 교원_ 화룡시 팔가자진 중남 소학교 | 김영순, 현경숙

노땅 두목이라 불러다오_ 훈춘시 제 2 고중 | 박향숙

민족 교육_ 연길시 연변 제 1 중학교 | 박동혁

그냥 그 이름으로_ 용정시 고급 중학교 | 황해란

반 주임의 위상_ 연길시 조양천진 조양 소학교 | 강복순

외할아버지의 그림자_ 연길시 신흥 소학교 | 리염

방학 때 또 가야죠_ 용정시 용정 중학교 | 김군욱

저자소개

책속에서

머리말

글로벌 시대에 민족 교육은 과연 어떤 모습일까? 장롱 속에 넣어 둔 지난날의 유산쯤 되지 않을까! 그러나 타국에서 살아가는 동포들을 만날 때면 사정은 좀 달라진다. 그들은 하나같이 민족 교육과 민족 문화에 기대어 살아간다. 그들에게 민족은 곧 뿌리인 것이다. 2014년 겨울, 십여 명의 조선족 교원들과 민족 교육, 민족 문화, 남북 통일에 대해 이야기를 나눈 것도 실은 그 때문이었다. 더 늦기 전에 그들의 성장 배경과 교육의 현실을 직접 한번 들어보고 싶었다.

1992년 한·중 수교 이후 조선족 사회에 불어 닥친 ‘한국 취업 바람’은 시시비비를 가릴 새도 없었다. 떠나면 유능한 자, 그렇지 못하면 무능한 자 소리를 들어야 했다. 누가 뭐래도 한국은 기회의 땅이었다. 학교라고 크게 다르지 않았다. 지난 10년 동안 연변 조선족 자치주 내 조선족 학교를 떠난 교원 수는 모두 1742명. 하지만 그 기간에 새로 임용된 교원은 965명에 불과했다. 특히 연변 지역의 한 시(市)는 2005년부터 2008년 사이에 무려 351명의 교원이 학교를 떠났는데, 보충된 조선족 교원은 15명에 그쳤다. 이처럼 연변 조선족 자치주 주도(州都)인 연길시를 제외하면 상황은 더욱 위태로워 보였다. 한족 학교와의 통폐합이 빠른 속도로 진행되고 있었다.

(중략)

이제 교육의 백년대계를 이야기하는 사람은 없다. 10년 앞도 내다볼 수 없는 처지가 되고만 것이다. 공교육이라고 다를까? 호불호가 갈리긴 하지만 희망의 메시지를 들어 본 지 오래다. 그렇다면 조선족 교원들은 학원에 대해 어떤 생각을 갖고 있을까? 십여 명 중 상당수가 한국을 다녀간 바 있는 그들의 반응은 놀랍게도 냉소적이었다.

“학원이야말로 학교를 망가뜨리는 독초주범가 아닐까요? 감수성이 예민한 학생들의 가슴은 버려 둔 채 머리만 잔뜩 키운단 말이죠.”

“한 반에 5분의 1이나 될까요? 정말 급한 학생이 아니면 학교에서 자기절로 공부하는 편입니다. 학원을 다니려 해도 연길에만 서너 곳 있을 뿐 도문, 훈춘, 용정 등은 학원 자체가 아예 없단 말이죠. 아마 연변 지역에 학원을 차렸다간 한 달도 못 돼 망할 겁니다.”

“교원들의 실력이 약해서입니까? 아니면, 시험 때마다 교육국이 장난을 치는 겁니까? 그렇잖습니까. 학교에 뭔가 문제가 있기 때문에 학생들이 학원으로 몰려가고, 학교보다 학원을 더 신뢰하는 것 아니냔 말입니다. 아이들의 교육공교육과 관련한 일은 총을 들이대서라도 장사꾼들의 검은손부터 차단하는 게 옳다고 봅니다.”

해방 전 2400개였던 조선족 학교가 180여 개 남았다. 부디, 잘 지켜 주길 바라는 마음이다. 만주 항일 운동에서 그 첫 번째 목표가 만주 땅에 학교를 세워 민족 교육의 터전을 마련하는 일 아니었던가!