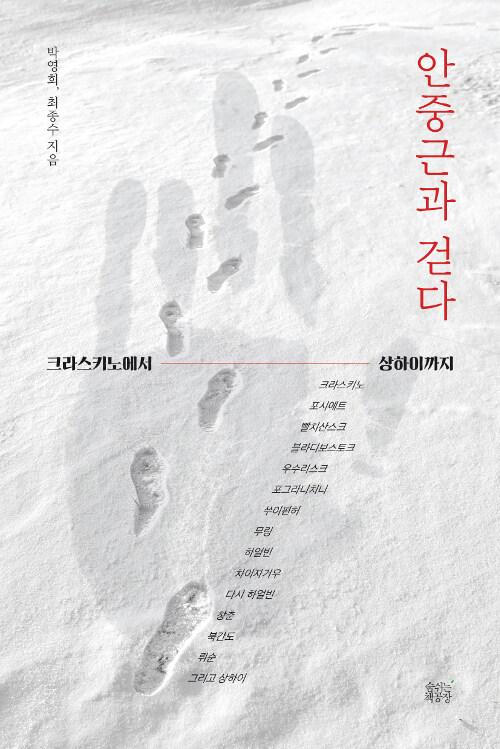

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 에세이 > 한국에세이

· ISBN : 9788966551323

· 쪽수 : 420쪽

· 출판일 : 2021-04-12

책 소개

목차

다시 쓰는 만주 기행 … 9

◇연길 - 15

연변 조선족자치주/주덕해와 연변대학교/연길감옥/나의 길내 문학은 거기서 시작되었다

◇용정 - 41

해란강은 흐른다/간도파출소/서전서숙과 용정의 학교들/용정의 노래, 선구자/영국더기/두 청년의 우정/3·13 만세운동/15만 원과 20원/선바위 돌아 명동촌/삼합 국경/개산툰 사이섬 - 41

◇도문 - 93

눈물 젖은 두만강/과자도 한 근 술도 한 근/봉오동전투

◇화룡 - 115

청산리 가는 길/6일간의 전투/어랑촌 874고지/대종교 3종사 묘역

◇량수·훈춘 - 135

버드나무 국경/훈춘사건/일본군 위안소/세 나라 국경/백두산 장백산

◇동녕 삼차구 - 159

노흑산령/동녕 요새/후보터강

◇수분하·목릉 - 177

유동하를 만나다/분도의 죽음

◇밀산 - 193

기차 여행/돌아오지 못한 국경/서일의 최후/도산 들, 여천 도랑

◇목단강 - 217

조선민족민속거리/팔녀투강상

◇해림 - 225

시야 김종진/백야, 산시에 잠들다

◇동경성 발해 - 237

발해를 꿈꾸며/발해농장

◇하얼빈 - 249

북국의 도시 하얼빈/1909년 10월 26일/지하 감방/중앙대가 키타이스카야/국적이 다른 두 사람/송화강 편지/마루타 731부대

◇흑하·치치하얼 - 291

아무르주 아무르강/자유시참변(흑하사변)/한국 최초 양의사 김필순

◇장춘 - 305

괴뢰 만주국/백구은/푸이와 백석

◇길림 - 319

의열단 결성지/걸레목자 손정도

◇유하 - 333

신흥강습소/신흥무관학교

◇집안 - 349

송화강에서 압록강으로/장군총에서 환도산성까지

◇단동 - 359

이륭양행과 조지 쇼/그리고 압록강은 흐른다

◇심양 - 371

서탑거리/물망(勿忘) 9·18/심양 고궁

◇대련 - 385

수상경찰서/일본인 거리, 러시아 거리

◇여순 - 399

여순항과 여순역/안중근은 죽지 않았다/역사를 잊은 민족에게 미래는 없다

참고문헌 - 417

저자소개

리뷰

책속에서

함경남도 원산에서 태어난 김학철은 개구쟁이로 동네에 소문이 자자했다. 학교에서 통신표를 가져올 때마다 어머니는 ‘넉가래(甲)는 하나 없고 말짱 오리(乙)투성’이라며 혀를 찼다. 가만히 있으면 몸살이 날 것 같은 소년은 어머니의 훈계에도 밖으로 나가 놀기 바빴다. 궁술을 익힌다며 활을 들고 나가 어른들을 깜짝 놀라게 한 적도 있었다. 이웃집 바자에 열린 호박들이 땅바닥에 어지럽게 널려 있었다.

개구쟁이 소년 김학철의 눈이 번쩍 뜨인 건 열세 살 무렵이었다. ‘원산 청년회관 사건’과 ‘원산 부두노동자 파업’은 서로 다른 양상을 보여주었다. 머리를 박박 깎은 사오십 명의 사람들이 몰려와 청년회관을 깨부수는데도 주재소 순경들은 우두커니 구경만 하고 있었다. 일본 경찰이 뒤를 봐주는 일진회 소속 청년들이었다. 그와는 반대로 원산 부두노동자 파업은 강한 인상을 남겼다. 출동한 일본 경찰대에 맞서 싸우는 노동자들을 지켜본 김학철은 주먹을 불끈 쥐었다.

―「연길-나의 길」

“동주 너는 시를 열심히 써라. 총은 내가 들 테니…!”

난징에 도착한 송몽규는 은진중학교 한 해 선배인 나사행과 낙양군관학교에 입학했다. 김구와 안공근(안중근의 동생)의 얼굴도 보였다. 김구는 군관학교 운영을, 베를린대학 출신의 안공근은 한인훈련반 교관을 맡고 있었다.

영화 <동주>에서 일본 고등계 형사가 송몽규에 대해 집요하게 캐물은 것도 이 지점이다. 산둥성 지난(?南)에서 활동한 송몽규는 일본 경찰에 붙잡혀 함경북도 웅기 경찰서로 압송되었다. 거주제한 조건으로 석방된 송몽규는 은진중학교에서 받아주지 않자, 대성중학교 4학년에 편입했다.

송몽규의 요시찰 이력은 그때부터였다. 서울 연희전문학교에서 일본 유학길까지 꼬리표처럼 따라다녔다. 일제의 마수에 걸려든 건 1943년 7월. 교토 지방재판소에서 치안유지법 위반으로 2년 형을 선고받은 송몽규와 윤동주는 후쿠오카형무소에서 복역 중 사망했다.

―「용정-두 청년의 우정」

삼둔자전투에서 패한 일본군은 병력을 재정비했다. 수비대 병력만으로는 위험에 빠질 수도 있었다. 야스카와(安川二?, 일본군 19사단장) 소좌는 급히 300명 규모의 ‘월강(越江) 추격대’를 편성했다.

“고려령 서쪽 2킬로미터 지점을 향해 전진하라!”

고려령을 넘은 일본군 추격대의 함성이 뜨거워지고 있었다. 부대원들을 소집한 홍범도는 차분한 어조로 설명해주었다.

“탄환은 곧 생명이다. 목표물을 겨누지 않고는 함부로 쏘지 마라.”

잠시 시간을 두었다가 다시 입을 열었다. 전투에 임할 때는 되도록 말을 삼가는 편이었다.

“총을 쏜 후에는 반드시 자리를 옮겨 사격하라. 적에게 노출되어 당할 수 있다.”

1920년 6월 7일 낮 12시경이었다. 홍범도는 회심의 미소를 지었다. 독립군 700여 명이 잠복 중인 죽음의 골짜기로 일본군 추격대가 들어오고 있었다. 손을 번쩍 치켜든 홍범도는 사격 명령을 내렸다. 이로써 봉오동전투는 불과 네 시간 만에 싱겁게 끝이 났다.

―「도문-봉오동전투」