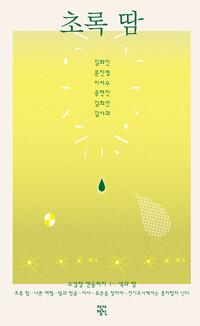

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 소설/시/희곡 > 한국소설 > 2000년대 이후 한국소설

· ISBN : 9791158609948

· 쪽수 : 336쪽

· 출판일 : 2021-11-15

책 소개

목차

추천사 4

소설가의 탐구 정신이 돋보인 작품_이영철(소설가, 한국소설가협회 부이사장)

작가의 말 7

아픈 현대사의 기록

프롤로그 15

1. 내 속옷을 들춰라 17

2. 하나꼬, 나타샤, 정옥 42

3. 고발 수기 발표 61

4. 좌절된 극적 만남 97

5. 정옥의 변신 129

6. 20년 만의 해후 159

7. 붉은 씨받이 음모 184

8. 블랙 마리아를 탄 조선 여인 231

9. 위기의 기자회견 284

10. 충격적인 사실 310

에필로그 326

참고문헌 332

저자소개

책속에서

그런데 이런 결심을 하자 마음 한구석에서 스치는 그림자 같은 것이 있었다.

‘그토록 자랑스럽던 엄마는 왜 무엇인가를 숨기려 했을까?’

정옥은 어른이 되어 일이 잘 풀리지 않을 때면 문득문득 고개 드는 이런 의문에 잠시 심란해지곤 했다. 어릴 때부터 주변에서 자신에게 던지는 호기심 어린 시선이랄까, 이물질을 보는 듯한 표정 같은 것이 자신에게 무엇인가, 그들과 다른 것이 있다는 사실을 깨우쳐 주는 것같아 출생에 대한 궁금증이 생기게 되었다. 당연히 엄마에게 물어봤다. 물론 엄마는 자신에 대해 잘 알고 있으리라는 기대감 때문에 곧 응답이 돌아올 것이라고 믿었다. 그러나 그녀의 질문에 반응이 없었다. 침묵으로서 응답할 거리가 안 된다는 것을 알려 주려는 것 같았다. 처음에는 그럴수록 더 궁금했지만 그런 일이 반복되다 보니까 으레 그렇거니 하고, 엄마의 태도에 별 관심을 갖지 않게 되었다. 그러나 정옥은 자신이 어떤 존재인가, 하는 의문을 가진 채 살아왔다.

오늘따라 엄마에 대한 그리움이 더욱 절실하게 다가왔다. 못다 푼 응어리 때문이었는지 모를 일이었다. 부산을 떠나 진주에 제2 터전을 잡았을 때 ‘인자 제 자리 잡은 것 같데이.’ 하며 안도의 숨을 내쉬던 모습이 눈에 밟혔다.

단칸방에 누운 미정, 아니 정옥은 기가 막혀 울고만 있었다. ‘황금마차’를 피하고 나니 ‘명기 집’이 그녀를 덮쳤다. 생존을 위해 스스로 몸을 판 것보다 더한 모욕과 굴욕감에 충격을 벗어날 수 없었다. 부모로부터 물려받은 몸뚱이 하나로 살아가려는데 그 몸뚱이가 말썽이 되는 것을 참아낼 수 없었다. 이런 저주스런 몸뚱이를 가지고 어떻게 한국에서 살아갈 수 있나? 회의에 빠져들수록 대성이 생각이 간절했다. 그만이 자신을 한 여성으로서 사랑해 주지 않았던가? 그를 거부한 죄인가?

이제는 대성을 찾을 명분도 사랑도 없는 몸, 죽어서 엄마 곁으로 가는 것만이 자신을 지킬 수 있으리라 믿었다. 때마침 일어났던 YH여공사태가 결심을 굳히게 했다. 때는 1979년 8월 14일, 해방 34주년 하루 전이었다. 8월 6일 폐업신고로 생업을 잃게 된 YH여공들이 9일부터 마포 신민당사 4층에 자리 잡고 이틀째 농성을 계속하며 생업을 보장해 줄 것을 애처롭게 부르짖었다. 그러나 경찰은 11일 새벽 1시 50분 신민당사에 침입, 강제 해산을 시작했다. 이때 대열에서 따로 나와 창가에 섰던 여공 김경숙은 “경찰이 쳐들어 온다!”고 외마디 고함소리를 남긴 채 몸을 날렸다. 꽃다운 스물한 살 처녀의 결사항전이었다.

정옥은 모스크바에 와 보고서야 철통같았던 공산제국의 쇠퇴를 확인할 수 있었다. 이를 몸소 깨달은 순간 자신의 정체를 보다 뚜렷이 알 수 있었다. 그리고 갈 길이 어딘지 방향이 잡히는 것 같았다. 한시 바삐 서울로 돌아가서 제 갈 길을 가야되겠다고 다짐했다.

대성을 만난 후 정옥은 십자가를 목에서 풀어 들고 기도를 했다. 엄마가 남겨준 유일무이한 유물인 십자가, 그것은 모녀가 걸어온 형극의 길에 힘을 실어준 수호자였다. ‘엄마, 앞으로 어떤 어려움이 닥친다 해도 엄마와 나를 세상에 내동댕이친 그 잔혹한 비밀을 밝혀내고야 말겠어요. 엄마가 준 이 십자가를 짊어지고 골고다의 언덕을 오르는 듯 꾸준히 헤쳐나가겠어요.’

통증을 밖으로 토해내는 울음소리가 커지면서 정옥은 그 자리에 무너져 내렸다. 자신을 지탱해주던 자아 찾기 집념이 허물어지자 그녀의 몸을 받쳐주던 다리마저 힘이 풀려 버렸다. 카페트에 널브려진 그녀는 난생처음으로 통곡하며 몸부림쳤다.

조선 여인이 드나들 장소가 아니었다. 헌데 조선 여인, 그것도 저함경북도 부령 시골 여인 장또순이 엉겁결에 그 무서운 행선지로 가려고 왔다. 1860년대 초 굶어 죽을 바에야 낯선 곳이나마 가보자고 두만강을 건너 연해주 포세트로 갔던 선조들을 따라가는 것이 아니었다. 또순의 강제 이송은 그들의 러시아행과 달리 소련의 악랄한 강제노동수용소로 가기 위한 것이었다.

그동안 팽개쳐 두었던 하꼬방은 낡을 대로 낡아 있었다. 뿌옇게 먼지를 둘러쓴 몰골이 말이 아니었다. 한마디로 폐가였다. 그 모습에서 자신의 정체를 잃어버렸던 지난날의 자신을 보는 것 같았다. 휴지로 먼지를 털어 내고 문손잡이를 돌렸다. 마루로 올라서서 실내를 둘러 봤다. 20년 전 떠났을 때 그대로였다. 단간 방에 조그만 옷장 하나 달랑 놓여 있었다.