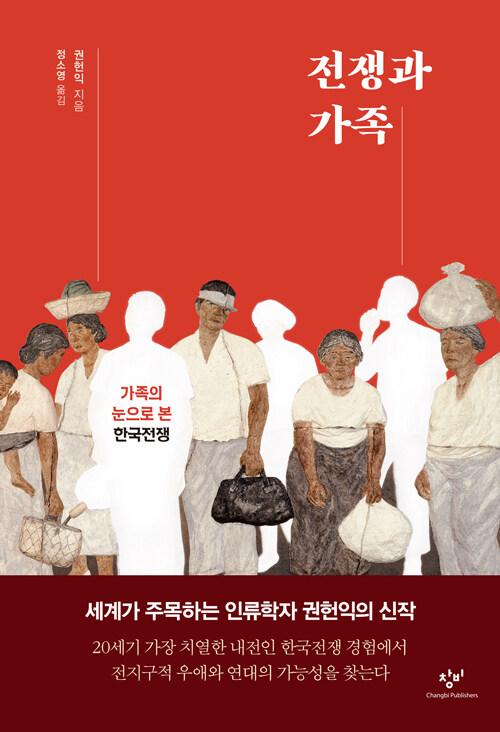

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 인문계열 > 고고학/인류학

· ISBN : 9788952119926

· 쪽수 : 376쪽

· 출판일 : 2018-12-25

책 소개

목차

책머리에

서론 _ 정향진

제1부 이광규의 가족과 친족 연구

제1장 송현 이광규의 한국 가족친족론 _ 김성철

1. 들어가는 말

2. 편서의 구성

3. 사회인류학적 연구

4. 구조와 구조: 구조기능론적 구조와 “대립과 조화”의 구조

5. 구조 외의 연구

6. 나가는 말: 연구 의의 및 후학들의 과제

제2장 이광규 교수의 한국 친족의 표준화 연구 _ 로저 자넬리 · 임돈희

1. 들어가는 말

2. 입양의 불안정성

3. 또 다른 문제 조상들

4. 의례수행지파

5. 가제와 시제

6. 문제적인 시제

7. 나가는 말

제2부 이광규 이후: 한국 가족과 친족 연구의 방향 제안

제3장 한국의 부계친족집단과 친족이론 _ 김은희

1. 들어가는 말

2. 출계이론과 그 비판

3. 한국의 부계친족집단

4. 양반제와 부계친족집단

5. 지방유림과 남자의 ‘바깥출입’: ‘조상’과 ‘양반’의 재생산

6. 나가는 말: 한국 친족의 이론적 함의

제4장 분단시대의 한국 친족연구 _ 권헌익

1. 들어가는 말

2. 조상 아닌 조상들

3. 정치이론으로서의 친족연구

4. 탈식민의 역사와 친족연구

5. 나가는 말

제3부 가족과 친족 실천의 다양성

제5장 한국 친척호칭의 사회적 변이 _ 왕한석

1. 들어가는 말: 연구의 시각 및 목적

2. 연구의 과정과 방법

3. 연구대상 지역의 사회문화적 배경

4. 친척호칭의 비교 목록

5. 반촌의 친척호칭체계와 민촌의 친척호칭체계

6. 사회계층과 통혼관계

7. 나가는 말: 요약 및 결론

제6장 흑산도의 친척 _ 김창민

1. 들어가는 말

2. 모래미 마을

3. 제사 상속과 ‘큰집’

4. 시제와 ‘내롱’

5. 나가는 말

제7장 진도 사람들의 이름에 적용된 ‘-바’와 ‘-다니’에 관한 민속지적 보고 _ 전경수

1. 들어가는 말

2. ‘-바’: 남아(男兒)의 의미

3. ‘-다니’: 여아(女兒)의 의미

4. 나가는 말

제4부 변화하는 가족과 친족

제8장 계보와 친밀성 사이 _ 사와노 미치코

1. 들어가는 말

2. 한국 가족·친족과 묘

3. 묘의 변화를 읽다

4. 납골당에서 실천되는 ‘가족’

5. 나가는 말

제9장 결혼 초기 여성의 친족관계 _ 김주희

1. 들어가는 말

2. 이론적 배경

3. 연구방법 및 연구대상자

4. 친족관계의 내용

5. 나가는 말

제10장 초국가적 분거 가족과 ‘아버지 됨’의 재구성 _ 강윤희

1. 들어가는 말: 초국가적 분거 가족의 등장

2. 민족지적 배경: 싱가포르의 기러기 가족

3. ‘기러기 아빠’로의 선택과 사회적 조건

4. ‘기러기 아빠’들의 전략: 전통적 부성의 이미지 유지하기

5. ‘엄격한 엄마와 자상한 아빠’: 자녀교육에 대한 상이한 태도

6. 나가는 말

찾아보기

발간사

저자소개

책속에서

1990년대 후반 이후 한국 인류학에서도 가족과 친족 연구는 그 인기가 크게 떨어졌고, 이광규와 일단의 후배 학자들 연구는 후속 세대로 제대로 이어지지 못하는 실정에 이르렀다. 이 책의 저자들이 공유하는 기본 취지는 다음의 두 가지를 확인하고, 한국 가족과 친족의 인류학을 후속 세대가 확장하고 발전시킬 계기를 마련하자는 것이다. 첫째, 한국의 사회와 문화 연구에서 가족과 친족 분야는 여전히 근본이며 핵심이라는 점이고 둘째, 한국의 가족과 친족에 관한 연구에서 인류학적 접근은 고유하게 기여할 바가 크다는 점이다.

요즈음도 한국에서는 혁신과 효율을 대표한다는 공리집단인 기업에서조차 소유주 가족?친족들이 최고 경영층을 독점하고 있고, 기업경영에까지 가족주의를 유추하여 사용하고 있으며, 그렇지 않더라도 사람들이 만나면 나이, 고향, 출신 학교를 묻는 것에 덧붙여 본관까지 묻고 있다. (…) 이광규가 채용한 구조분석의 모형은 정태적인 모형이기에 한 사회나 문화의 규범적인 측면을 설명하는 데는 유리하지만, 실제적인 변화를 설명하는 데는 한계가 있을 수밖에 없기 때문이다.

여기에서 이 소규모 씨족(clan)은 출계집단(descent group)이라는 이름 아래 다루어질 것이다. 프리드만(M. Freedman)은 중국의 사례에서 이 소규모 씨족에 대해 “branch”라는 용어를 사용한다. 그러나 이 집단에 대해서는 “출계집단”이 더 적절한 용어일 수 있는데, 출계율이 이 집단의 기본 구조로서 기능하기 때문이다. 당내는 식자층에서 이 출계집단에 대해 가장 광범위하게 사용된 용어 중 하나로서, “집안” 또는 “같은 지붕 아래”를 뜻한다.