책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 인문학 > 문화/문화이론 > 한국학/한국문화 > 한국문화유산

· ISBN : 9788994963310

· 쪽수 : 364쪽

· 출판일 : 2012-03-30

책 소개

목차

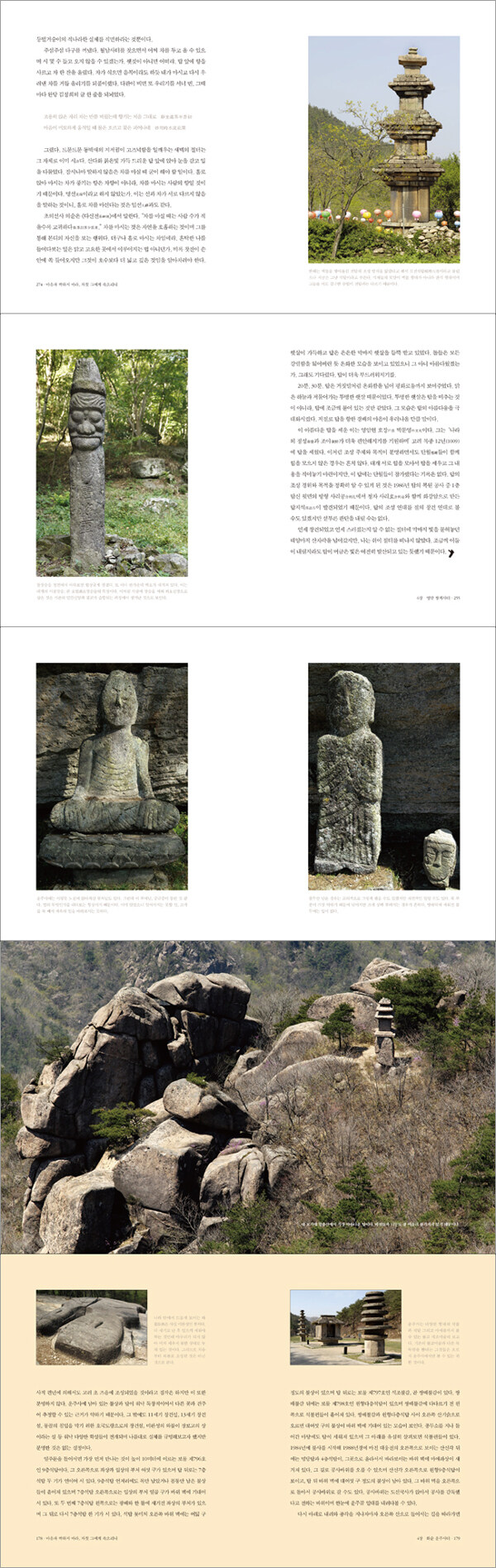

1장 진도 금골산 토굴터∥새벽하늘에 피어난 하얀 꽃|선비가 읊은 게偈|마애불 앞에서 해원을 빌다|⊙ 금골산 삼굴

2장 장흥 탑산사터∥동살에 물든 아육왕 탑, 구름이 뒤덮고|설화는 설화일 때 가장 아름다운 법|바람 소리마저 천관보살의 설법 같구나|화엄이 은빛 억새가 되어 온 산에 가득하네|⊙ 천관산 탑산사터

3장 벌교 징광사터∥수조엽락이면 체로금풍이라|백대의 원수가 되려면 나를 다비하시오|철감국사가 쉬면서 선법을 닦던 곳|맑은 선풍이 에워쌌던 선종 사찰|염불이나 선은 같은 것이라네|가혹한 종이 부역과 절을 떠나는 스님들|유불은 서로 다르지만 또 같은 것|중도 선비도 아닌 초의선사|⊙ 금화산 징광사터

4장 화순 운주사터∥절인가 하면 절터이고, 절터인가 하면 절이네|진한 여운이 넘실거리는 현재진행형|법당이 된 쌍배불감과 추석 때의 난장|운주사의 두 축, 천불천탑과 쌍배불감|전체가 하나를 이뤄 큰 너울이 되었네|⊙ 천불산 운주사터

5장 영암 용암사터∥누가 눈물겨운 그곳에 절집을 지었는가|먼 곳에서만 보이는 절터의 본래면목|애써 모른 척해도 이내 그리워지는 정경|산중에 은거 중인 절터와 마애불|불교를 비방하는 것이 곧 유교를 비방하는 것이다|유성이 흐르듯, 불꽃이 튀듯 해야 하는 수행|높이 계신 까닭은 구름을 타고 하생하려는 것인가|특이한 1마애불 쌍탑의 가람 구조|모질게도 잊히지 않는 붉은 노을빛|⊙ 월출산 용암사터

6장 영암 쌍계사터∥퉁방울눈과 주먹코를 지닌 순박한 돌장승|화엄의 종장들이 모여든 그윽한 골짜기|땀을 흘린 불상과 탑에 묻은 햇살|⊙ 영암 쌍계사터와 성풍사터

7장 강진 월남사터∥공명이란 하나의 깨질 시루이네|저 위, 저 건너 혹은 고개 너머|전체로 살고 전체로 죽다|존재하는 모든 것을 아우르는 힘|⊙ 월출산 월남사터

8장 곡성 당동리 절터∥젓갈처럼 짭짤한 보성강 풍경|이것이 강인가, 아니면 술인가|그 어느 근사한 대웅전의 부처님이 이만하실까|“거그가 어덴지는 우덜도 모르제”|⊙ 곡성 당동리 절터

9장 무안 총지사터∥무뚝뚝하게 서로의 연꽃 방죽을 거닐다|옴 마니 반메 홈|촌옹의 분개, 그리고 권세가들의 탐욕|사람이나 사물이나 지켜야 할 제자리가 있다|민간신앙과 불교의 만남, 돌장승|“묵고 살라고 안 그랬소, 땅이라도 파 묵어야지.”|⊙ 무안 총지사터

저자소개

리뷰

책속에서

1장 진도 금골산 토굴터

들썩이는 엉덩이와 드잡이라도 하듯 실랑이를 벌이며 봄을 기다렸다. 논틀밭틀에 가득 피었을 보랏빛 자운영이 빚어내는 황홀한 정경을 떠올리며 말이다. 막 배동 선 청보리가 일렁거리는 모습도 눈에 밟혔다. 결국 아지랑이가 남기嵐氣처럼 대지를 뒤덮은 날, 목포를 지나 강진 언저리로 달려갔다._14쪽

신비스러운 일이다. 이주의 기록대로라면 유호지는 불법을 숭앙해 마애불을 조성한 것이 아니다. 다만 불가佛家에 전해 내려오는 신비로운 영험靈驗과 이적異蹟의 기운을 억누르려 불상을 새긴 것이다. 산 이름인 금골金骨은 금강金剛의 신골身骨을 일컫는다. 이는 부처님의 유골이므로, 금골산이라는 이름은 부처님의 진신사리가 묻혀 있다는 뜻이다. 그래서 빛을 뿜는 것과 같은 이적들이 끊임없이 일어났는데, 유호지가 이를 못마땅하게 여겨 부처를 새겨 부처를 누르려고 했다는 것이다. 그 마애불이 바로 지금 내 눈앞에 있다. 그러나 아무리 봐도 기를 누르려고 작정을 한 사람이 발원해 새긴 것이라고 믿어지지 않는다. 부처님의 상호에는 은은한 미소가 감돌고 있으며, 전체적인 모습 또한 세련되어 숭엄하기보다는 수더분하다. 어디선가 한번쯤 어깨를 맞대고 스쳐 지나간 얼굴인 것만 같다._35~36쪽

2장 장흥 탑산사터

20여 분이나 내려 왔을까. 눈앞에 부처바위가 우뚝했다. 저 멀리서 불두만이 보이는 뒷모습으로 전체 형상을 어림짐작했건만 앞에서 보니 온전한 불상을 더욱 닮아 있다. 마치 불두만을 따로 새겨 올려놓은 마애불의 형식 같았다. 눈도 없고 코도 없으며 입도 새기지 않았지만, 그것이 오히려 더 좋았다. 이미 새겨진 것에는 무엇을 더할 수 없지만, 이처럼 백지인 상태에서는 내 마음속의 얼굴을 새길 수 있으니까 말이다. 이 바위 앞에서 한 철 안거라도 하고 나면, 눈썹 한 오라기쯤이라도 바위에 새겨지지 않을까. 그렇게 여름과 겨울을 가리지 않고 수십 년의 안거를 마치고 나면, 희미하게나마 내 얼굴이 바위에 배어들지는 않을까. 이런 터무니없는 생각을 하며 피식 웃고 말았다. 그렇게 망상에 젖은 나를 질책이라도 하듯, 노루 꼬리만큼이나 짧은 가을 해는 가파르게 기울며 걸음을 재촉했다._67~72쪽

![[세트] 박사 문어, 시간을 거슬러 도착한 말들 + 다른 과학은 가능하다, 느린 과학 선언 - 전2권](/img_thumb2/K662136571.jpg)