책 이미지

![[POD] 큰글 현대수필 8](/img_thumb2/9791155040706.jpg)

eBook 미리보기

책 정보

· 제목 : [POD] 큰글 현대수필 8 (최남선 외 1925)

· 분류 : 국내도서 > 에세이 > 한국에세이

· ISBN : 9791155040706

· 쪽수 : 206쪽

· 출판일 : 2014-08-05

· 분류 : 국내도서 > 에세이 > 한국에세이

· ISBN : 9791155040706

· 쪽수 : 206쪽

· 출판일 : 2014-08-05

책 소개

큰글자책이 필요한 모든 독자들에게 선보이는 <큰글 현대수필>. 1910~1950년대 우리나라 민중들의 삶과 생각을 고스란히 담아냈다. 나와 같은 공간, 다른 시대를 살아낸 사람들. 그들이 울고 웃고 견디고 간직한 삶을 통해 현재 우리의 인생을 돌아볼 수 있는 책이다.

목차

최남선

11 가을이 왔다

―새 세계의 전개를 보자

18 백두산 근참기

51 심춘 순례 서

최서해

61 연주창과 독사

64 값없는 생명

69 봄!봄!봄!

74 봄을 맞는다

한용운

81 선

82 우교

86 인격

88 겸손

90 감사를 느끼는 마음

현진건

95 거리에서 만난 여자

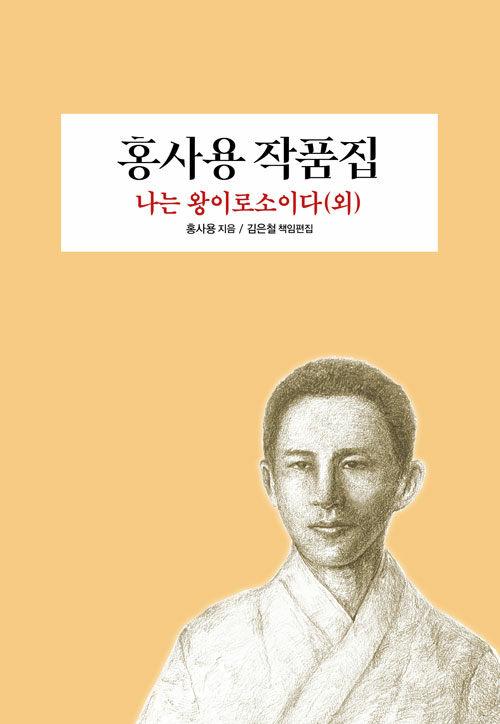

홍사용

101 산거의 달

105 우송

110 진여

116 궂은비

121 추감

127 처마의 인정

132 귀향

172 그리움의 한 묶음

198 청산백운

저자소개

추천도서

분야의 베스트셀러 >

분야의 신간도서 >

![[POD] 큰글 현대수필 8](./img_thumb2/9791155040706.jpg)

![[POD] 큰글 현대수필 세트 - 전16권](/img_thumb2/9791155040621.jpg)

![[POD] 큰글 현대수필 10](/img_thumb2/9791155040720.jpg)

![[POD] 큰글 현대수필 9](/img_thumb2/9791155040713.jpg)

![[POD] 큰글 현대수필 7](/img_thumb2/9791155040690.jpg)

![[POD] 큰글 현대수필 6](/img_thumb2/9791155040683.jpg)