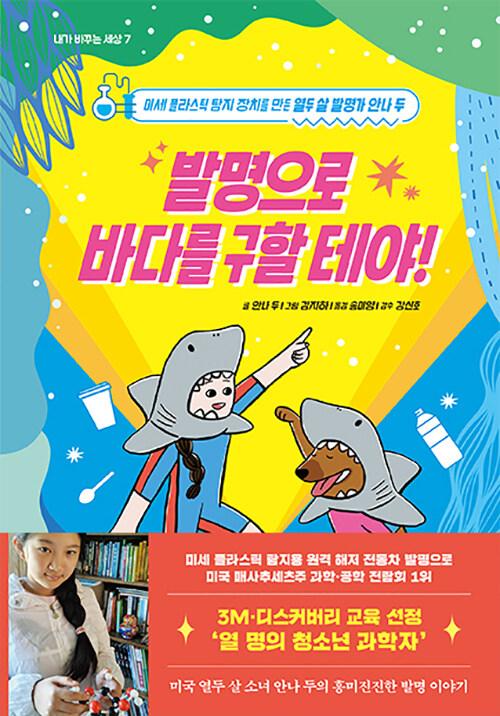

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 사회과학 > 계간지/무크

· ISBN : 9788968801006

· 쪽수 : 98쪽

· 출판일 : 2018-04-17

책 소개

목차

05 《삶의 기술》 2호를 펴내며 | 박복선

특집

태양은 축제

08 태양의 선물, 고른 그리고 적당한 | 박복선

12 살림집을 지으며 | 동녘

16 집 안으로 내는 햇빛 길 | 세모와 화경

20 태양광 패널 직접 만들 수 있을까? | 데퓌

28 집을 쾌적하게 만드는 태양 굴뚝 | 김성원

36 빛을 두고 다투지 않는 농사법 | 김석기

39 라다크, 온화한 태양의 땅 | 강신호

인터뷰

56 “서툴고 느려도 분명 할 수 있어요”

- 청년 적정기술 활동가, 하나솔을 만나다 | 화경

61 사라지지 않는 기술, 목공

- 한국형 셰이빙 호스 ‘목신말’을 만든 전남 해남 목신마을의 이세일 목수 | 산초와 세모

연재

논밭 한가운데 작고 느린 상점

74 봄의 들 | 박푸른들

특별 게재

82 마을이 학교라면…… | 박복선

저자소개

책속에서

“나는 세상을 위해 좋은 일이라면 뭐든 한다. 세상에게 빛과 밝음을 주어 사람들이 사물을 보며 일을 할 수 있게 해 준다. 추우면 따뜻하게 해 준다. 그리고 사람들의 작물을 자라게 해 주고, 과일나무에 열매를 가져다주며, 가축이 번식하게 해 준다. 하루에 한 번씩 세계를 돌며 사람들에게 무엇이 필요한지를 살피면서 이를 채워 주어 인류를 유지하고 은혜를 베푼다.”

17세기에 페루의 역사가가 쓴 책에 나오는 잉카 신화의 한 대목이라고 한다. 여기서 ‘나’는 물론 태양이다. 태양은 필요한 모든 것을 주는 자비로운, 그러나 마음대로 다룰 수 없는 까다로운 존재였다. 태양은 신이었다. 시간이 지나 신의 자리에서 물러났지만 여전히 신적 존재 혹은 신적 권능의 상징이었다. 근대에 태양과의 관계에 변화가 생겼다. (……) 왜 이렇게 되었을까? 땅속에서 화석 연료를 캐내 쓰면서 태양과의 유대 관계가 깨졌기 때문이다. 태양은 우리에게 충분한 에너지를 주지만, 한꺼번에 많이 주거나 특정인에게 몰아주지 않는다. 태양광이나 태양열로는 공장의 기계를 돌리거나, 자동차를 굴리거나, 엘리베이터를 운행하기 어렵다. 근대의 물질적 풍요와 생활의 편리함은 화석 연료가 만들어 낸 것이다. 석탄이나 석유로 전기를 만들어 쓰면서, 인류는 힘이 세고 쓰기에 편리한 에너지를 갖게 되었다. (물론 화석 연료도 태양이 오랜 시간을 들여 만들어 낸 것이지만.) 심지어는 원자의 핵을 분열시켜 에너지를 빼내어 쓴다.

- 박복선, 〈태양의 선물, 고른 그리고 적당한〉

청년작업장에서는 2014년부터 하자센터 본관 앞에서 ‘살림집 프로젝트(이하 살림집)’라고 하는 에너지 자립-집짓기를 해 왔다. 이른바 ‘에너지 제로 하우스’로서 미장, 단열, 난방, 전기, 수도 등 삶에 필요한 여러 요소들을 ‘적정기술’로 구현하는 ‘살림이 일어나는 장소’를 만들기 위함이었다. 특히 한국에서 집은 부동산이고 누군가의 투기 대상이기 쉽다. 2년마다 이주하거나 자주 사고 팔리는 집에는 살림의 역사가 쓰이지 않는다. 예를 들어 ‘빌트인 하우스’를 보면 편리하게 디자인된 집이지만 처음부터 어떤 사용법이 정해져 있는 것처럼 모든 가구나 집기가 고정 배치되어 있기에 살림의 상상력을 제한하는 집이기도 하다. 도시민들 다수의 삶이 이러한 패턴 속에서 자신이 속한 환경을 쉽게 바꾸기 어렵다. 청년작업장에서는 여러 사람들의 도움으로 다행히 시간, 자원 부분에서 약간의 여유를 가지고 집짓기 실험을 시작할 수 있었다.

살림집은 잠만 자거나 최소한의 형식만 갖춘 공간이 아니라, 삶의 궤적에 따라 필요한 것들이 덧대어지고, 고쳐지면서 사람과 같이 살아가는 듯한, ‘장소’로서의 집으로 만들고자 했다. 이 집이 적정기술 모델하우스이자 전환을 꿈꾸는 사람들이 모여서 작당하는 공간이 되는 상상을 하면서 말이다.

- 동녘, 〈살림집을 지으며〉

고시원에는 두 부류의 사람이 존재한다. 창문이 있는 방에 사는 사람과 창문이 없는 방에 사는 사람. 가까워진 대학교 개강 날짜에 창문이 있는 방은 이미 만실이라 좀 더 저렴한 창문이 없는 방은 내게 남은 유일한 선택이었다. 한 번도 창문이 없는 방에서 살아 본 적이 없는 나는 이것을 ‘버스정류장과 거리가 먼 위치, 촌스럽고 화려한 벽지’처럼 약간의 불편함을 감수하는 영역으로 생각했다.

한 학기 동안 고시원에 살면서 나는 그 생각을 완전히 바꿀 수밖에 없었다. 24시간 내내 웅웅 소리가 나는 환기구에 의존하며, 아침에 일어나면 얼굴은 찢어질 듯이 건조했고 입은 바싹 말라 있었다. 무엇보다 더 이상 창문 없는 집에서 살 수 없다고 생각한 계기는 주말에 있었던 과제 소모임을 가려다가 일어난 사건 때문이다.

모임은 일요일 오후 3시쯤에 있었다. 늦잠을 잔 것 같은 서늘한 기분에 급하게 잠에서 깨 휴대전화의 시간을 확인했을 때는 이미 2시쯤이었다. 부랴부랴 샤워와 화장을 마치고, 아점을 먹을 것인가에 대해 고민을 하다가 빠르게 우유에 시리얼을 말아 마시고 집을 나섰다. 밖으로 나와 어두운 밤하늘과 술에 취한 사람들을 맞닥뜨렸을 때 그제서야 상황 파악이 되었다. 일어난 시각은 오후 2시가 아닌 오전 2시였다는 것을. 웃을 수도 울 수도 없는 기분이었지만 그 새벽에 하소연할 사람도 없었다. 그 일 이후 내가 집에서 가장 중요하게 생각하는 부분은 창문의 여부, 빛이 잘 드는가이다.

- 화경과 세모, 〈집 안으로 내는 햇빛 길〉