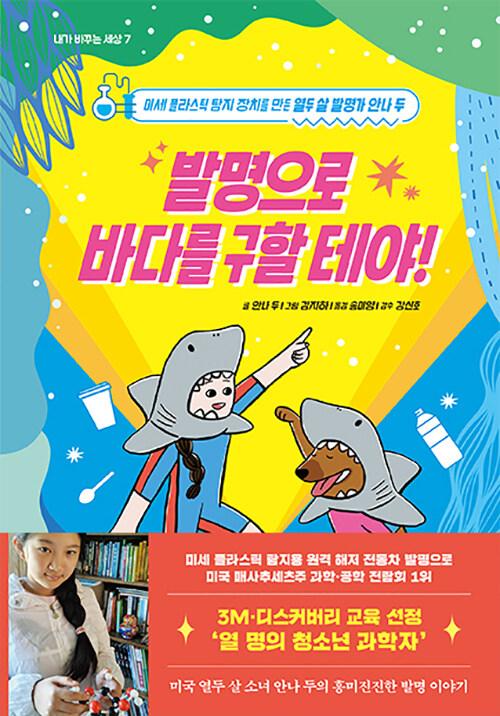

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 사회과학 > 환경/생태문제 > 환경문제

· ISBN : 9788996360094

· 쪽수 : 372쪽

· 출판일 : 2020-11-30

책 소개

목차

지구문명의 위기를 읽다

008 에른스트 프리드리히 슈마허 ・ ‘충분함’의 미학으로 성장 지상주의를 성찰하다 | 강수돌

018 루이스 멈포드・ 기계문화를 통찰하다 | 김성원

036 이반 일리치・ 산업과 기술에 물음을 던지다 | 장석준

050 머레이 북친・ 생태 문제를 사회 문제에서 찾다 | 오수길

064 배리 카머너・ 시민이 과학의 주체가 되다 | 김동광

076 레이첼 카슨・ 자연과 함께 침묵을 깨고 일어서다 | 김은진

088 토마스 베리・ 생태대, 매혹 있는 미래로 이동하라 | 맹영선

자연과 사람을 잇다

104 에드워드 윌슨・ 어우러져 새롭게 탄생하는 통섭의 세계 | 이한음

116 존 뮤어・ 개발의 욕망을 잠재운 국립공원의 아버지 | 이수용

128 알도 레오폴드・ 모래 군의 열두 달과 토지윤리 | 송명규

140 스코트 니어링・ 자연에서 온 삶을 살며 사랑하며 | 김광화

154 게리 스나이더・ 조심스레 잠시 지구를 거닐다 | 서강목

168 린 마굴리스・ 세포가 아니라 생명 자체를 마주한 현대의 코페르니쿠스 | 우석영

오래된 미래에 답하다

182 헬레나 노르베리 호지・ 세계화에 맞서는 지역주의자 | 강신호

200 니콜라이 바빌로프・ 종 다양성을 지킨 20세기 최고의 식량학자 | 안철환

214 웬델 베리・ 농본주의자, 소농의 옹호자 | 장길섭

226 후쿠오카 마사노부・ 궁지에 몰린 인류, 자연농법이 답이다 | 최성현

236 량수밍・ 다양성의 뿌리에서 피어나는 동아시아 생태주의운동 | 김재형

248 피에르 라비・ 자연의 벗으로 온 삶을 추구하는 농부 | 전희식

260 장일순・ 나락 한 알, 밥 한 그릇에도 우주가 들어 있어 | 박병상

지구별을 껴안다

272 반다나 시바・ 여성과 자연을 껴안고 자급 사회를 꿈꾸다 | 김정희

286 캐롤린 머천트・ 페미니즘이 아니면 죽음이다 | 김재희

296 사티쉬 쿠마르・ 자연과 생태를 공경하는 지구별 녹색 성자 | 태영철

308 아리야라트네・ 스리랑카의 간디, 지구에서 모든 생명과 평등하고 자비롭게 | 송위지

320 비노바 바베・ 비바! 진리로 살아가는 승리의 삶을 보여주다 | 양희창

330 매튜 폭스・ 생태사회로 가는 자비와 해방의 길 | 양재성

344 조안나 메이시・ 생명으로 돌아오기, 대전환을 위한 생태적 마음 살리기 | 유정길

356 아르네 네스 ・ 지구와 깊게 공존하는 심층생태운동 | 황대권

저자소개

리뷰

책속에서

‘충분함’의 미학으로 성장 지상주의를 성찰하다 - 에른스트 프리드리히 슈마허

오늘날 세계 경제 장기 침체, 투기 경제 거품 붕괴, 실물경제 대비 금융경제 이상 비대, 사회경제 양극화, 정치경제 권력 독과점, 정경유착과 부정부패, 대량 실업과 대중 빈곤, 청년 실업과 상실 세대, 자원 고갈과 이상 기후, 피크 오일과 새로운 약탈, 마이너스 성장과 마이너스 금리 같은 모든 문제는 결국 경제나 성장, 발전에 대한 잘못된 개념과 실천, 자본과 국가의 약탈, 과학과 기술 맹신주의와 무관하지 않다. 2020년 한국만이 아니라 온 세상을 휩쓴 코로나19 바이러스 문제 역시 맹목적 성장 논리, 무한 이윤을 추구하는 자본 논리, 만물을 상품화하는 이윤 원리와 맞닿아 있다. 이런 뿌리를 뽑아버리지 않는 이상 코로나19보다 무서운 바이러스들이 또다시 나타날 것이다. 이런 면에서 슈마허 선생의 가르침은 이른바 ‘포스트 코로나’ 시대의 대안 경제와 삶의 방식을 고민하는 데도 많은 시사점을 던진다. (강수돌)

생태대, 매혹 있는 미래로 이동하라 - 토마스 베리

이제 인류 앞에는 두 갈래 길이 있다. 그 하나는 기술대(Technozoic era)고, 다른 하나는 ‘생태대’다. 현재 기술대로 이끄는 힘이 너무 강력하지만, 지구 공동체가 생존 가능한 조건을 만들려면 생태대로 이동해야 한다. 생태대는 인간이 지구와 상호 증진하는 양식으로 지구에서 존재하는 시대를 말한다. 생태대 실현은 인간의 결정과 헌신에 달려 있다. 이는 우리 시대에 주어진 ‘위대한 과업’이라고 선언한다. 이 과업을 “공유된 이야기와 꿈을 체험함으로써, 시간적 전개라는 맥락 안에서, 생명 체계들의 공동체 안에서, 비판적 반성과 함께, 종(種)의 수준에서, 인간을 재창조하는 것”이라고 복잡하게 묘사한다. 하지만 분명한 것은 지구에서 인간의 위치와 역할을 다시 생각해봐야 한다는 것이다. 따라서 생태대 실현을 위한 인간 의식의 근본 변화와 프로그램이 필요하며, 인간 사회의 기본 체제인 정치와 경제, 교육과 종교가 그 뿌리에서부터 변해야 한다고 말한다. (맹영선)

모래 군의 열두 달과 토지윤리 - 알도 레오폴드

우리는 마치 나이테처럼 수많은 공동체에 속해 있다. 중심에 있는 나이테가 가족이다. 이해가 상충될 때, 우리는 보통 안쪽 나이테, 우리 몸과 정서가 보다 깊이 뿌리 내 리고 있는 공동체에 대한 도덕 의무를 우선한다. 그러므로 대체로 가족 구성원 의무가 국민의 의무를 앞서며, 국민의 의무가 인간이라는 종의 의무를 앞서며, 인간이라는 종의 의무가 환경에 대한 의무를 앞선다. 그러므로 토지윤리는 결코 공포의 대상도 환경 파시즘도 아니며, 인류에 대한 우리 도덕을 거부하는 것도 아니다. 하지만 토지윤리는 행동의 취사선택에서 새로운 기준이 필요하며, 이 요구는 다시 더욱 안쪽에 있는 나이테의 요구에 영향을 주게 된다. 다시 말해 토지윤리는 ‘인권’ 과 같은 인간 사회의 인도주의에 따른 요구를 무시하는 것은 아니지만 그렇다고 해서 인간 사회의 도덕에 간섭하지 않는 것도 아니다. 토지윤리에 따르면 생명공동체의 나머지 동료 구성원들은 ‘인권’을 가지고 있지 않다. 그들은 인류 공동체의 구성원이 아니기 때문이다. 하지만 생명공동체의 동료 구성원으로서는 존중받을 자격이 있다. (송명규)

![[큰글자도서] 그래서 산에 산다](/img_thumb2/9791167780362.jpg)

![[큰글자책] 수면의 뇌과학](/img_thumb2/9791139728651.jpg)

![[큰글자도서] 에코뮤지엄](/img_thumb2/9791168016293.jpg)

![[큰글씨책] 블레이크 시선](/img_thumb2/9791130414713.jpg)