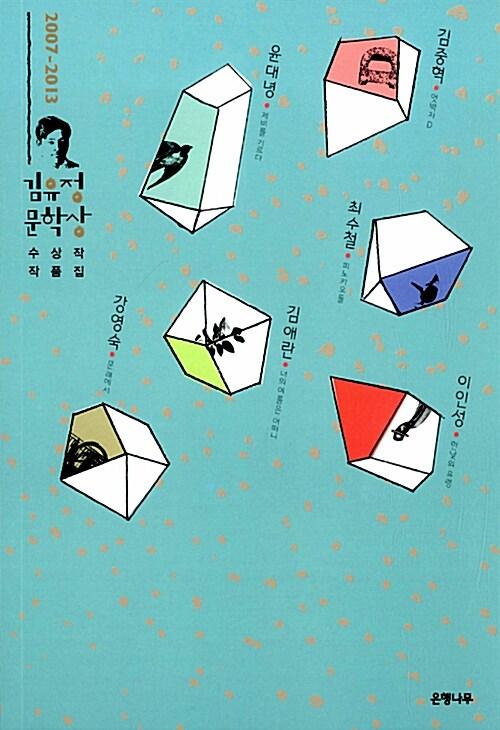

책 이미지

책 정보

· 분류 : 국내도서 > 소설/시/희곡 > 한국소설 > 2000년대 이후 한국소설

· ISBN : 9788972753926

· 쪽수 : 382쪽

· 출판일 : 2007-07-05

책 소개

목차

고종석 - 이모

공선옥 - 폐경전야

김애란 - 도도한 생활

김연수 - 모두에게 복된 새해

김이정 - 그 남자의 방

김태용 - 풀밭 위의 돼지

박민규 - 아치

백가흠 - 루시의 연인

윤대녕 - 보리

이인성 - 돌부림

이청준 - 그곳을 다시 잊어야 했다

저자소개

리뷰

책속에서

그때 그를 보내지 못해 결국 내가 나를 해치려 드는구나. 혀를 자르는 한이 있더라도 다시는 그를 붙잡지 않으리라. 수경은 몇 달째 입 안에 담아두고 수없이 되풀이했던 말을 보리밭 고랑에 누워 읊조려보았다. 귓전에 개울물 소리가 들려왔다. ... 온몸에 한기를 느끼고 수경은 눈을 떴다. 상처 입은 짐승인 양 몸을 떨며 수경은 욕조 밖으로 나와 거울에 비친 자신의 모습을 망연하 바라보았다. 살기 위해 가슴을 도려낼 용기가 아직은 없었다. - 윤대녕, '보리' 중에서

오전 내내 엄마는 준호에게 미순과의 결혼을 강요했지만, 준호도 엄마도 서로 마음만 상하고 말았다. 아버지도 미순의 불편한 몸이 마음에 많이 걸리는 듯했다. 그래도 준호는 혼자 일어서고 걸을 수는 있잖아. 아버지가 점잖게 말했지만 엄마는 막무가내였다. 내가 다 뒷바라지할 거니까 암말도 마요. 아버지도 준호도 아무 소리 못하게 만들었다. 미순은 바느질을 해서 상당한 돈을 모아 놓았던 모양이었다. ... 물론 준호는 그런 것에 관심이 있을 리 없었다. ... 자신도 장애를 가지고 있으니 아내 될 사람은 정말 멀쩡한 사람이어야 한다고 생각했다. - 백가흠, '루시의 연인' 중에서

난 그동안 나를 원래의 나를 잃어버린 게야. 내가 고려인이라는 것도, 내 고향 고을이 어디라는 것도, 심지어 원래의 진짜 반 가짜 반 성명 석자를 빼고는 우리말이나 부모 형제 이름까지도 깡그리 잊어버렸을 정도로. 그러지 않고는 살아날 수가 없었으니까. 초등학교 때무터 고려인 학교를 두고 현지인 학교를 간 것부터 그랬지만, 난 원래의 내 고려인 신분을 잊고 우즈베크 사람, 안팎으로 모두 소련사람이 되지 않고는 온전히 살아갈 수도, 농기계 학교에서나마 기술 교육을 받을 수도 없엇으니까. 그렇게 한사코 내 모든 걸 잊고 소련사람이 되려고 마음속이 피투성이가 되도록 싸운 게야. 오직 살아남기 위해서, 그 땅에서 살아남기 위해... - 이청준, '그곳을 다시 있어야 했다' 중에서

"전체적으로 갱년기 증세인 것 같네요. 체질적으로 빨리 오는 사람은 40대부터 오기도 하거든요. 약을 지어 드릴까요?"

나는 그때, 단호하게 아니라고 했어야 했다. 그러나, 노골적으로 약 얘기를 하는 의사 앞에서 약 짓지 않겠다는 말을 할 용기가 없었다. 용기를 말하자면 사실 애초부터 없었던 것이 아닌가.

'임신이 하고 싶어서 왔다'는 그 말을 할 용기가, 그래서 지금 냉장고엔 '임신을 도와줄 수도 있는' 약이 아니라, '갱년기 증세를 완화해줄' 봉지 한약이 야채박스에 그득한 것이다. - 공선옥, '폐경전야' 중에서

이불을 펴고 자리에 누웠다. 방바닥엔 두 사람이 겨우 몸을 뉘일만한 자리밖에 없었다. 피아노 위로는 헤어드라이기와 라디오, 다리미 등 잡동사니가 올려졌다. 방 안은 무슨 중고 가게 같았다. ... 나는 돌아누우며 언니에게 속삭였다.

"어쩐지 여기, 서울 같지 않아."

언니가 잠 묻은 말투로 대꾸했다.

"서울 다 이래. 네가 아는 서울이 몇 곳 안 되는 것뿐이야."

언니는 금세 곯아떨어졌다. 나는 도시의 지하에 반듯하게 누워 있었다. - 김애란, '도도한 생활' 중에서

그토록 무겁고 두렵기만 하던 세상 것들이 어느 순간 뱃전으로 튀는 물 한 방울보다도 더 가볍고 덧없어지고 있었다. 순간 그는 예감했다. 둥그런 수평선 너머로 내려가는 쇳물 같은 해를 보며 다시는 떠나온 곳으로 되돌아가지 못하리란 걸. 제일 낯선 세상을 보고 싶었다고 하더라. 지금까지 자기가 살아오면서 한 번도 가본 적이 없고 앞으로도 그럴 것 같은 곳 말이다. 세상의 가장 눈 선 데가 어딘가 생각해보니 바다였더란다. 그것도 망망대해에서 자기가 일생을 지렁이처럼 기듯이 산 땅덩어리를 보고 싶었다더구나. 우주선을 타고 하늘로 올라갈 수는 없는 노릇이었으니까. - 김이정, '그 남자의 방' 중에서

![[큰글자도서] 춥고 더운 우리 집](/img_thumb2/9791160406986.jpg)

![[큰글자도서] 낯선 시간속으로](/img_thumb2/9788932040042.jpg)

![[큰글씨책] 석화촌](/img_thumb2/9791128864124.jpg)

![[큰글자도서] 삼미 슈퍼스타즈의 마지막 팬클럽](/img_thumb2/9791160406573.jpg)